2018-11-01

影響我很深的兩個男人──拔路渦路勒家的故事

文/guljyus padrakuluj 陳孝義(排灣族作家)

在我的家鄉裡有兩位令我難以忘懷的親人,一是先父,二是二哥,他們雖然都已往生,但對他們的懷念都沒有減少。 自我有意識起,他們就是我生命的貴人,在我成長的喜怒哀樂中,都有他們的影子。我如何地成長、受教、發奮都和他們有關,假如沒有他們的存在,我真不知我的生命還有何意義?

2020-11-27

pangamizingan so ciricireng no kamavakesan 打破限制 提供女性發聲的舞台

2020 Issue 30 發行人的話

在我的家鄉蘭嶼,我們的空間劃分跟性別息息相關。...

o pimasaodan namen a tao do Pongso am, mitarek o panisiboan no mehakay aka no mavakes, mangahahap sira o mehakay do rako a awa, o mavakes am, maneysavat sira do keysakan...

2020-06-16

回歸生活的本質 族群文化具體呈現

文/凃心怡 圖/原文會提供

休士頓影展為國際上歷史最悠久的獨立影展之一,長年來致力於發掘各種形式的傑出獨立影視作品及製作。2020年,原文會行銷部有3支參賽作品獲得休士頓影展的獎項肯定,獲得榮譽之餘,也宣示要以精湛動人的影視手法與世界接軌。

2019-11-15

源起PUK PUK 找回失落的傳統

文/凃心怡 圖/《源起PUK PUK》提供

相隔70多年,薄薄(Pukpuk)、吉寶竿(Cipawkan)與達拉讚(Taracan)三部落的年輕人決定攜手群聚,恢復Pukpuk部落傳統年祭Malalikid。原住民青年勒嘎.舒米透過攝影鏡頭,用影像真實記錄部落族人合力找回族群文化的過程。

2022-12-02

交棒──遷移後再一次生根 Kahna mapansuhsuh

攝影╱黃建彬

部落、都市、都市、部落……既是布農也是泰雅的Ispalakan Umav,從小即在城市與部落間不斷遷移與穿梭。這次,他來到曾經從達邦部落移居新美部落的鄒族社群,這裡的青年voyu e tosk??在都市完成學業後,毅然決定返鄉,開始說起母語、實踐族群文化,也自主恢復族語姓名。兩個截然不同的生命經驗發生碰撞,滋養了來訪的旅人,也為原住民青年世代的勇氣發酵。

2022-10-04

Plutut: Embrinah sapah dgiyaq 交棒──回山上的家

攝影╱林靜怡

內本鹿是布農族遷徙的最南界,也是日本殖民臺灣版圖上的最後一片空白,經歷多次流血衝突,布農族人被迫大規模遷移至平地。儘管山一直都在,卻是族人一直無法抵達的家。

2001年,後代青年重新回到山林裡的舊部落,重新建構布農的文化與記憶。本期《原視界》邀請太魯閣族創作歌手Lowking Hana,跟著布農族人回到傳統領域學習祖先傳承下來的山林智慧,並傳遞、交流尋根的意義。

2022-08-15

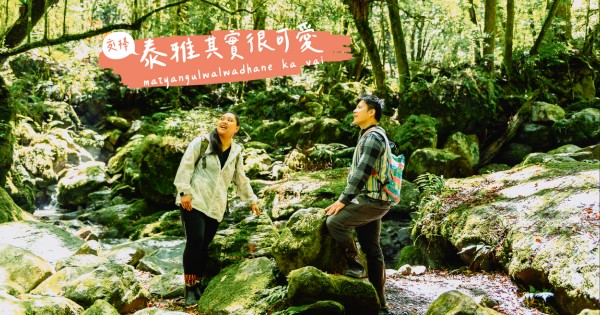

交棒──泰雅其實很可愛 Patarwamara: matyangulwalwadhane ka vai

攝影╱黃建彬

阿禮部落位在中央山脈最南端的霧台深山,在莫拉克風災後遷移至山下永久屋居住。經常臺中、阿禮部落兩地往返的都市孩子Muni Druluan,返鄉路也變得更快速。

但是過往一家人相處的畫面並未隨著行囊移動至山下,仍停留在山與山之間。這次來到樣位處深山的司馬庫斯部落,層巒疊嶂的山景會喚起?馨什麼樣的童年記憶?因團結發展部落觀光而讓族人安居樂業的泰雅人,又會帶來什麼感觸呢?

2022-06-23

taSilotor: komi:im ray basang ka hin’azem 尋找身體感

攝影╱林靜怡

我們玩過兒童遊戲場的沙坑、在學校美勞課手捏黏土,也曾在海灘堆沙堡,「捏土」這項稀鬆平常的生活樂趣,卻是阿美族即將消逝的傳統文化。

在沒有玻璃、塑膠製品的千百年前,阿美族人利用天然的泥土製作器皿。這是專屬於農閒時期的工作,家家戶戶需要的器具、祭杯會在這年僅一次的檔期中完成。只是更為便利的塑膠製品出現後,陶漸漸遭到淘汰,僅剩下少數阿美族人還保有製陶的傳統技術,陶器的形象也轉為工藝與收藏用途。

本期《原視界》邀請賽夏族青年hewen a ta:in tawtawazay,到太巴塱部落學習阿美陶文化。究竟阿美陶技藝的失傳,對於陶相關文獻紀錄為0的賽夏族能產生什麼樣的共感?5年前開始返鄉找尋自己、認識族群文化的hewen,又會在這趟旅程獲得什麼啟發呢?

2021-11-30

sinbilan: tmllyung? 交棒──下水做什麼?

插畫╱林家棟

原住民族打獵有個禁忌──不能預先設定要打到的獵物及數量,因為這些資源是大自然的賜予,而非我們需索無度的空間。

海洋與溪河提供豐富的食物及營養,社會也普遍盛傳「海是我們的冰箱」一說。但……等等,現在我下水開冰箱覓食,怎麼出現廣告傳單、垃圾,還有好多觀光客?我沒有想過要拿哪些食物,只是這也已經不是我以前認識的海了啊。

2021-09-30

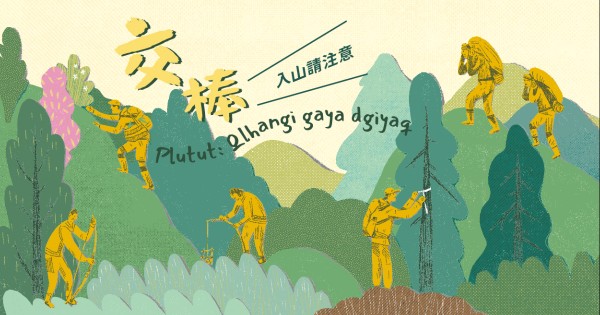

Plutut:Qlhangi gaya dgiyaq 交棒──入山請注意

插畫╱林家棟

敬告遊客

為避免外來登山客不熟悉原住民族文化,而誤以刻板印象或錯誤觀念設想族群狀態,本刊邀請多位山林領域之佼佼者,介紹山林賦予我們的生態資源,以及原住民族與自然共生的智慧。請民眾務必詳細閱讀,內容精彩,錯過可惜。

迷途時請勿慌張,本刊將一直與您同在,並持續指引您深入挖掘原住民族文化知識,學習以不同視角看待山林之美。期待本旅程結束後,您能獲得新的視野與能量,一起攜手讓更多人看見臺灣原住民族。

原視界

2021-07-28

pasevalit: ulja lemangdasun ta uljingav 交棒──我的聲音你聽得見

插畫╱林家棟

在沒有文字的年代,聲音是原住民族傳遞訊息的方式,我們的生活與自然環境休戚與共,天地萬物的聲響,形塑出族群的文化智慧。我們將生存的知識、祖先的教導,以及長年累積的經驗,化作歌謠傳唱,讓後人得以循著聲音記憶,探尋族群的根源及世世代代經歷的故事。

儘管有些傳統儀式及技藝,已漸漸被時代的洪流吞沒,但肩負文化傳承使命的族人們,仍無畏地踩在浪頭上,將畢生的經驗透過聲音傳遞給下一代。細細傾聽,我們將能從前輩的吟唱聲,找回山海的脈動與失落的記憶。

2021-06-16

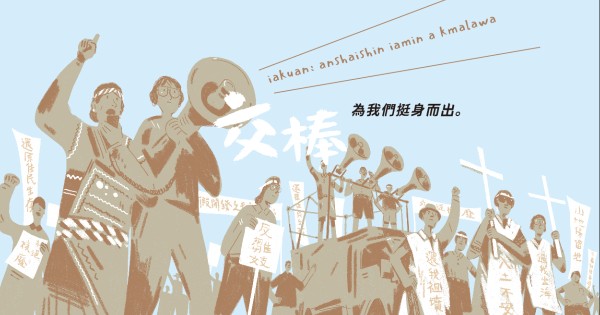

iakuan: anshaishin iamin a kmalawa 交棒──為我們挺身而出

插畫╱林家棟

1990年代前,臺灣政府因未曾正視原住民的民族地位,而未有確切的民族政策治理。為爭取原本即屬於自己的權利,原住民紛紛走上街頭,突破國家與主流社會帶來的困境,建立原住民族的地位與集體權。......