2022-12-02

跟Umav一起來點鄒式生活

文╱邱睦容 攝影╱黃建彬

我的名字是Umav,全名是Ispalakan Umav,我繼承祖母的名字,在身分證上恢復使用族語姓名已經有十幾年。我是布農爸爸的女兒,也是泰雅媽媽的孩子,我的父母來自不同族群,家鄉也距離很遠。從小到大我住過很多地方,搬家很多次;除了原鄉,我人生有一半以上的時間是在都市生活。我是部落青年,也是都市原住民,或許有時候我也什麼都不是,取決於我被哪裡的人記得或認同著。......

2022-10-04

Lowking 在內本鹿的min

文╱邱睦容 攝影╱林靜怡

大學時期誤打誤撞加入原住民社團「拿珊瑪谷」,開始大量接觸各族群的文化。最先認識的是阿美族的「階層」,我聽一位阿美族人說過:「階層裡的人就像自己的兄弟一樣。」那時候覺得......

2022-08-15

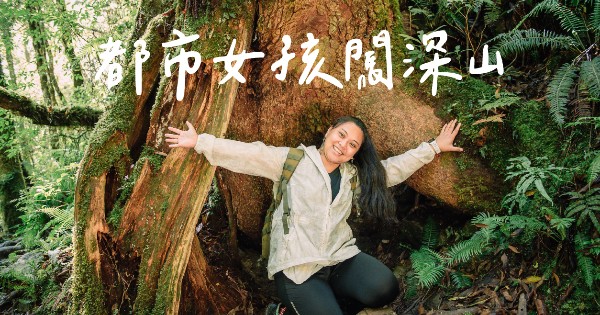

都市女孩闖深山

文╱邱睦容 攝影╱黃建彬

長大之後,逐漸發覺我總是在每一個高山部落尋找Adiri的影子。我的媽媽來自魯凱族最高的部落── cekele Adiri(阿禮部落),從平地開車要走將近2小時的山路。在總是「嫌東嫌西」的青少年時期,習慣都市生活的我,回Adiri時最多的情緒就是感到不便與過時。舅舅們不斷輪流爬上屋頂修理老是收訊不良的電視天線、餐桌上最豪華的料理是一大鍋的排骨樹豆湯、人一多突然用光的瓦斯使得大家輪流等大鍋水燒開再洗澡……我們時不時跟媽媽抱怨太久沒有吃到雞排、想念隨開隨看的第四臺,每天唯一的休閒娛樂只有在部落的小路間繞著、晃呀。此習以為常的返鄉之路,一直到大二那年莫拉克風災入臺而漸漸沖淡,當時連綿的豪雨重創Adiri,老家前的馬路整個翻起來,我們家被遷移至山腳的永久屋。...

2022-06-23

跟著hewen a ta:in tawtawazay向阿美族學製陶

文╱邱睦容 攝影╱林靜怡

我是豆宜臻、hewen a ta:in tawtawazay,苗栗賽夏族人,我的族名花了兩年(2018-2020)的時間找回來。媽媽是客家人,爸爸來自苗栗南庄kaehkaeh’oe’an(八卦力部落)。我自高中到臺北求學,目前因工作旅居臺北,我總自稱是半路被祖靈認出的賽夏孩子。小時候對族群文化不熟悉,也沒有族群意識,直到離開家鄉因身邊同儕的提問,才覺察到一些根本問題──賽夏是什麼族群?我的祖先從哪來?而我又是誰?進而發展出創作計畫《lohizaw越山:重返賽夏遷移路徑》,以追尋家族故事為開端,進入苗栗南庄與獅潭淺山地帶找尋過往祖先走過的遷移路徑,是個不斷地找脈絡的過程。目前持續努力學習族語、賽夏編織,以及參與族群文化事務。...

2021-12-01

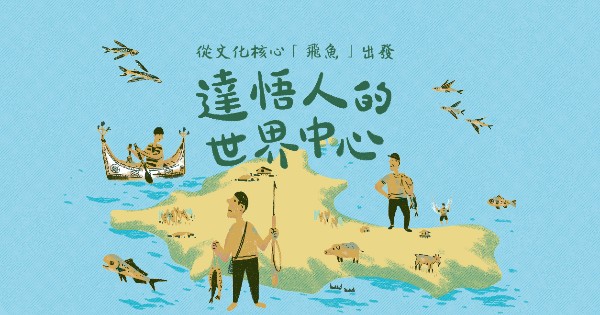

從文化核心「飛魚」出發 達悟人的世界中心

文╱施劭文 插畫╱林家棟

達悟族有個傳說,曾有數位族人在海邊尋找食物,無意間發現從未見過的有翅膀魚類,將其捕撈後和其他魚蝦貝類一起煮食,食用完畢身體皮膚卻開始出現惡瘡。後來飛魚中的「黑翅飛魚王」托夢給這群部落族人的長老,告知身上長惡瘡的原因及預防方法,並警示捕獲的飛魚需要使用專用的鍋子和盤子,且不可以和其他東西混煮,然後要該長老隔日白天到海岸邊找飛魚王。

隔天長老赴約到海岸邊,遇到托夢給他的黑翅飛魚。黑翅飛魚開口介紹飛魚種類、飛魚季節、捕魚方式、殺飛魚、曬飛魚、料理飛魚的方法,以及相關的禁忌、招魚祭與飛魚季期間的規範等知識。於是,這些習俗世代流傳成為達悟族人生活的傳統禮俗。

2021-09-30

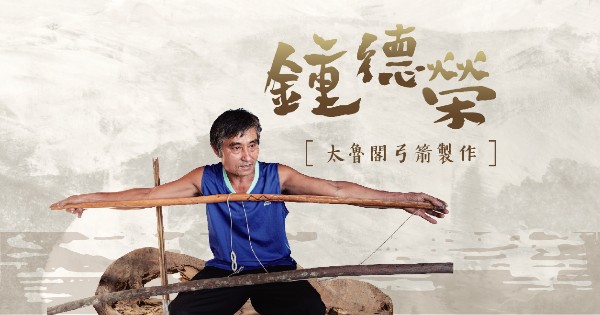

太魯閣弓箭製作 鍾德榮

文╱陳怡如 攝影╱林靜怡

從退伍後跟著祖父學做弓箭,鍾德榮娓娓道來弓箭製作的步驟,每一個細節都蘊含祖先的智慧。在越來越少族人會做弓箭的年代,他的手藝更顯珍貴。

2021-07-28

我們不眠歡聚歌唱 karyag拍手歌會

文╱梁雯晶 插圖╱林家棟

拍手歌會是達悟族獨特的歌謠文化,僅在夏夜特定月份舉辦,不分階級地位,年輕男女皆可自由赴會參與,拍手唱歌到天明。長輩更戲稱拍手歌會就像是傳統達悟族的卡拉OK!

2021-06-17

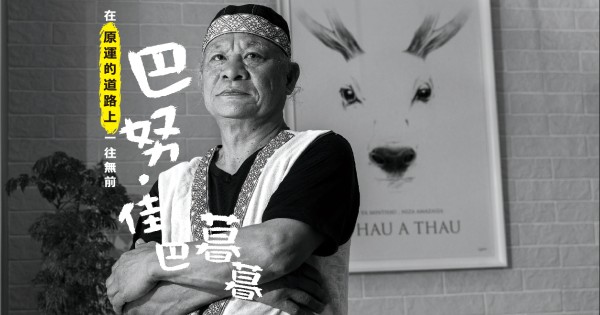

在原運的道路上一往無前 巴努.佳巴暮暮

文╱梁雯晶 攝影╱蔡世豪 照片提供╱黃子明

從臺灣原住民權利促進會(簡稱原權會)到邵族文化發展協會(簡稱邵文協),巴努.佳巴暮暮一生都在為臺灣原住民族的權利奮鬥。雖已年近古稀,但一談到族群事務,他依舊生氣勃勃、雙眼清明地說:「我的生命已奉獻給臺灣原住民族。」

2020-09-15

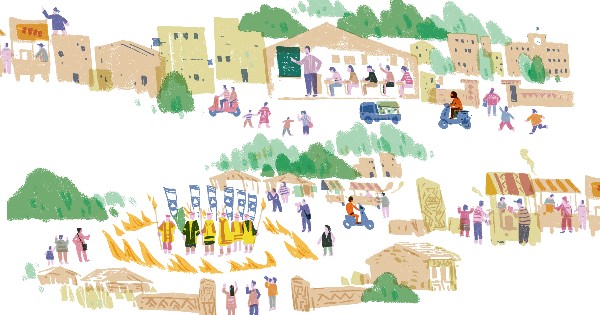

用我們的語言 和這個世界對話

插畫/林家棟

語言,是傳遞情感的工具,也是思想交流的橋梁,我們的生活幾乎離不開語言。但是,隨著現代化的腳步加快,臺灣主流文化正迅速衝擊原住民族群,使得原住民語言正面臨消逝的危機。失去了語言、不會說自己的話,人與人之間少了對話的連結,文化便將斷裂、難以存續。

原住民人口占總人口比率2.37%,其中會說族語的人更是少之又少。拉阿魯哇族人口數僅有約400人,高齡72歲的游仁貴未曾放棄復振文化,年復一年地配合政府計畫,培養族語人才,積極投入教育工作,一生懸命、未曾中斷。

撒奇萊雅族現有人口約1,000人,會說族語的約有400人。來自加拿大的陳立志,中年生活醉心於學習撒奇萊雅族語,從基礎發音、情境會話、實際應用,一步一步學習,並以身為全球少數會說撒奇萊雅語的人為傲。

語言文化的傳承看似岌岌可危,但仍有許多小人物不畏艱難,憑著一己的執念,持續復振母語文化。原住民族語言文化還未完全消失,在還來得及之前,用我們的語言,說我們的話,讓世界聽見臺灣原住民族的聲音。

2020-09-15

pinadnaden o amizingan so cireng no rarakeh aka no malalavayo a tao 創造跨世代發聲的平衡點

2020 Issue 29 發行人的話

傳統部落有明確的年齡規範與系統,由長者提供意見,決定公共事務;但是當年輕人回鄉後,就會面臨如何為部落發聲的阻礙。有些部落沒有提供青壯年充分的決策權,以及公共議題表態的空間,長久下來會造成部落失調。其實長者擁有豐富的智慧和經驗,青年則有在當代社會競爭的條件,兩者應該要取得言論發言的平衡。