原住民族世世代代在臺灣這片土地上與環境共生數千年,祖先在與山林搏鬥求生的歷史中,學會與自然共處,並發展出各個族群和地區的規範與禁忌──布農族稱作samu,泰雅族稱之gaga,太魯閣族及賽德克族稱為gaya或waya。這些不成文規範雖沒有文字紀錄,卻真實存在族群的口傳文化中,代代傳承。

誰的文明?

當那些殖民者來了之後

打獵對於原住民族而言,具有神聖的意義。長輩教導族人,獵物不可濫捕,且若打到獵物不論距離多遠,一定得追捕到獵物,不能讓獵物犧牲生命而造成浪費;在宰殺獵物時,需心懷感激、助念禱詞,感謝獵物的生命餵養我們。族人必須嚴格遵守規範,避免觸犯禁忌,同時也能維護生態平衡。

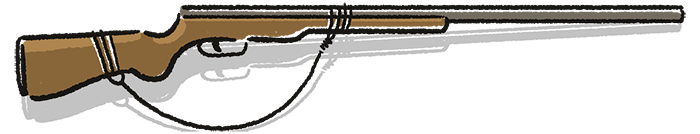

但自16世紀開始,外來殖民者進入臺灣,企圖「教導」原住民族文明的生活。日本人帶來一套號稱文明的規範,限制原住民族原本的生活樣態與信仰,以確保族人服從。像是因統治者害怕原住民族武裝反抗,於是管制原住民族賴以為生的狩獵槍枝、禁止男子會所訓練;透過集團移住政策,逐步裂解原住民族的傳統組織。此外,也推動皇民化政策,讓原住民族成為「文明現代」的天皇子民。

後來,中華民國政府繼續承接這套文明的邏輯,在1980年代初跟隨著國際生態保育潮流,劃設國家公園、制定《野生動物保育法》、《森林法》。位於國家公園範圍內的原住民族,因法規的制定,被驅趕出世代生活的傳統領域,原本狩獵、採集的生活方式,也變成中華民國法律中的「犯罪」。

1983年,政府以維護社會秩序、保障人民生命財產安全之緣由,頒布《槍砲彈藥刀械管制條例》,開始控管刀械槍砲。原住民族使用的狩獵槍枝,雖然在例外開放的範圍內,但法令條文的細節,卻將獵槍劃限在非常落後的規格,並且限於「自製」,導致獵人只能使用不安全的獵槍。在每年冬季的狩獵高峰期,幾乎都有因獵槍走火、膛炸,造成原住民獵人重傷或死亡的案例發生。根據內政部警政署統計,從2013年至今,共發生33件原住民使用獵槍誤擊傷亡事件,有11名族人死亡,如2016年,穿山甲保育研究員布農族余滿榮,即因自製獵槍走火而不幸身亡。未將原住民族文化及傳統生活模式納入法規制定的考量中,無疑是讓原住民族獵人陷於重大的生命風險之中。

限制獵槍規格事件

2009年,排灣族獵人持自製的後膛獵槍(喜德釘獵槍)狩獵,被控違反《槍砲彈藥刀械管制條例》而提起公訴,直到2013年更審,最高法院判決無罪,認其所持獵槍為供生活所需之工具,不應因為法規的錯誤限制而扭曲其持有之獵槍為犯罪工具。這項判決也迫使警政署重新解釋獵槍規格的限制,不再限於前膛獵槍,開放後膛獵槍,但仍限於「自製」。

野蠻的汙名

祖先的教導為何成為犯罪?

在新聞媒體上,不乏出現原住民「盜獵」野生動物、「盜採」野生植物等字眼,閱聽眾往往疑惑原住民為什麼這麼愛「違法」?甚至提出「為什麼原住民吃肉不到超市買,還要獵捕野生動物,這不是很殘忍嗎?」等疑問。「野蠻」、「殺生」、「破壞生態」,便成為伴隨原住民族狩獵文化的汙名。

原住民族的狩獵文化,並不單單是蛋白質的需求。像是在布農族的文化中,並沒有「獵人」這個詞彙,因為狩獵不只是一個職業,而是每一位布農族的男人肩負的責任。而狩獵文化的意涵,不僅涉及狩獵的技術,還包括對山林的認識與身為部落族人的人格養成。獵人上山狩獵,同時也是在觀察傳統領域的變化、守護與巡視土地,許多的歲時祭儀也因應狩獵文化而產生。

只是,臺灣野生動物數量大量減少,大眾仍直觀認為狩獵行為是導致野生動物保育危機的元兇,而忽視根本的原因在於開發導致棲地遭到破壞。生態保育與原住民族文化存續,從來不是兩組對立的詞彙,但由於政府不適當的法令規範,加上媒體渲染報導,深化社會大眾的錯誤認知,這樣的傷害,不僅體現於獵人本身,更是牽涉到整體的族群文化傳承。

打獵錯了嗎?

2015年底,布農族獵人王光祿(Talum Suqluman)為孝敬母親,持獵槍獵捕一隻山羌、一隻長鬃山羊,被司法重判3年6個月定讞,激起社會激烈討論,並啟動救援工作。檢察總長為其提起非常上訴,本案也創下司法史上第一次最高法院開庭直播,以及第一次最高法院提出申請釋憲的紀錄。此案目前仍在上訴。

誰的山林?

山林的守護者卻被當作小偷

在「國家」來到臺灣以後,這塊土地的一草一木,都是國家所擁有。然而,採集除了是原住民的食用材料,同樣也是房屋建築與生活器具的素材,只是這些日常,卻成了國家眼中的「違法事件」。

2005年,《原住民族基本法》通過,明訂原住民族有依照文化慣習使用自然資源的權利;但同年,在新竹縣尖石鄉的司馬庫斯部落,卻因將颱風吹倒的櫸木帶回做公共使用,被林務局以竊盜罪告發,一審判決有罪、二審仍判有罪但減輕刑度。族人堅持在泰雅族傳統領域內,因生活慣習需要而採取森林產物之活動並無違法,因而繼續上訴。直到2010年,最高法院發回高等法院更審,才終於無罪判決,訴訟共長達5年。

但近年仍時常發生族人上山採集野生愛玉、黃藤,卻遭控告竊盜的案例,即便在司法判決上,能引用《原基法》保障原住民族的自然資源使用權利,但因相關法規遲遲未修改,第一線的警員只能「依法」移送、檢察官也「依法」起訴。頻繁進出法院以及冗長的司法審判過程,都讓族人疲於奔命,「是不是我們真的做錯事情了,不然檢察官為什麼要這樣對待我們?」布農族族人的痛心回應,再再顯示出現今法治與族群文化之扞格。

生活文化受到質疑,核心的原因在於生活的土地已不再屬於部落共有。國家公園的劃設將原住民族驅趕出傳統領域,族人申請進入傳統領域狩獵卻不被許可,被迫遠離習慣的土地與日常,也引發族人群起抗爭。

2015年,過去曾參與拉倒吳鳳銅像事件的布農族牧師Kavas,帶領利稻部落青年回到位於玉山國家公園範圍內的三叉山,在該地宣示傳統領域並播下小米種子,表達捍衛土地的決心,卻遭臺東縣警察局關山分局以「違反國家安全法」之名傳喚調查。

2016年,位於Skaru流域的十二支泰雅部落組成「Skaru流域部落群主權行動聯盟」,集結在觀霧森林遊樂區,抗議雪霸國家公園管理局長期限制泰雅族人回到傳統領域狩獵採集,要求林務局與雪霸國家公園歸還傳統領域的使用權利。

曾經是驕傲的山林守護者,在殖民者來到的百年間,被安上小偷的罪名。長期的制度壓迫與汙名,讓原住民族社群苦不堪言,也每每走上街頭抗爭,或在眾多的個案救援之間疲憊不堪。

改變的曙光

向原住民族學習一起共好

不當的法規限制,立法調整與修改也非一朝一夕可完成,況且原住民族的政治參與受到許多限制,即便有憲法保障的6席原住民立委席次,仍是立法院中的少數。原住民族權利相關的法規議案,總是在眾多「優先法案」當中被擱置,《原基法》通過至今14年,相關的子法和衝突法律的修正,進度緩如牛步。

然而2016年,總統蔡英文以國家元首身分向原住民族道歉後,似乎嶄露了一些改變的曙光。行政單位有意識的在行政裁量範圍內,開始推動一些改變,尤其是過去最常與原住民族對立的「林先生」──行政院農業委員會林務局,在現任局長林華慶上任後,努力推動林管處與地方社群積極合作,建立共管機制的政策。

在狩獵方面,林務局推動「原住民族部落狩獵自主管理試辦計畫」,透過各地林區管理處與原住民族部落合作的方式,建立符合在地原住民族社群規範和需求的管理辦法,取代目前一體適用的僵化管理制度。另外,經由學術單位的協力配合,進行野生動物族群數量的監測,讓原住民族狩獵文化成為野生動物保育的一環而不再是對立的兩造。

今年,林務局也頒佈《原住民族依照生活慣習採取森林產物規則》,讓原住民族生活所需的採集活動有了細部的法律保障,不再輕易被貼上犯罪、竊盜等莫須有的標籤。未來原住民族採集生活所需的野生植物、樹木,都有合法的途徑可依循,並且少量的自用需求可以免於繁雜的申請程序。

這些改變,讓族人看見當前政府推動原住民族權利的誠意,但若其他相關法規的修正,僅是透過行政部門的推動,而未能在法律修訂上落實,這僅是階段性的過渡做法,治標而不治本。如何讓社會大眾關注原住民議題、認識原住民文化、了解原住民的生活價值根植於文化脈絡,才能消彌社會對不同族群的歧視與偏見,進而創造和諧的社會。

引用聯合國在2018年8月9日世界原住民族日(Inernational Day of the Indigenous People)所發表的新聞稿,「保護原住民族的權利,就是保護所有人的權利」(Protecting Indigenous Peoples’ rights is protecting everyone’s rights)。用原住民族在地生長的智慧來建構管理制度和法規,並不會成為原住民的「特權」,與土地連結的經驗和思考,有助於在這片土地上生存的所有人一起邁向共好。不要繼續讓原住民族在自己的土地上流浪、不要繼續讓原住民族當現代文明的異鄉人,而是攜手讓這片土地的所有人,一起創造屬於我們共同的、多元的、在地的文明詮釋。