我就這樣告別山下的家

我實在不願輕易讓眼淚流下

我以為我並不差 不會害怕

我就這樣自己照顧自己長大

巴奈.庫穗的《流浪記》,唱出十幾歲的原住民青年,一個人離鄉背井到都市打拼的孤獨與挫折。根據2018年原住民族委員會的統計,設籍都會區的原住民人口已達46.9%,實際在都會區生活的原住民人口總數,可能已超過五成。

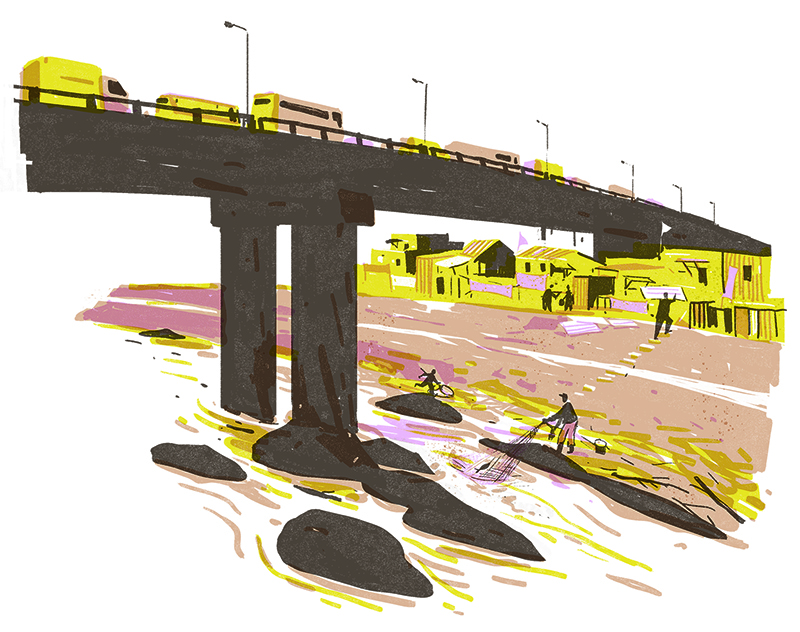

在1960年代前後,隨著工業化發展與資本主義的浪潮來襲,傳統經濟結構產生巨大變化,形成大量人口往都市集中的現象。在社會轉型的路徑上,原住民過去從事的傳統農作、狩獵或捕魚等生計方式,逐漸難以供給生活所需的開銷;都會區高度的勞動力需求,成為對原鄉人口的拉力。

都市原住民早期主要從事板模、採礦、遠洋漁業等「最高、最深、又最遠」的底層危險工作,至今也仍大多仰賴體力勞動來營生。然而,都市雖然比原鄉有更多工作機會,卻同時也有較大的支出開銷,成為都市原住民經濟能力難以提升的原因。種種因素,讓族人要在都市購屋、租屋,幾乎是不可能的任務。

這裡是我家

在都會邊緣安身立命的部落

即便生活仍相對困難,這群來到都市打拼的原住民勞動者,仍努力在困境中求生存。族人們相互聚集、彼此連結,在都會區的邊緣地帶自力打造家園、落地生根,形成擁有社區認同的聚落。延續族群的群聚特性,族人一個拉一個地將原鄉的親族、朋友,邀請到都市打拼和生活,其中又以阿美族的聚落居多,包括新北市大漢溪、新店溪畔的數個阿美族社區、基隆瑞芳的快樂山部落、桃園的撒烏瓦知部落等。另外,位於高雄市前鎮區精華地帶的拉瓦克部落,因地緣關係而多是排灣族人。這些聚落大都座落於河岸邊,與原住民族的生活慣習息息相關。

都市裡的部落不僅是遮風避雨的居住地,更是文化傳承與社會互助體系連結的重要空間;在這數十年間,都市部落各自發展出緊密的部落認同與文化祭儀。例如位於新北市的溪州部落,第一代成員來自花東各地的原鄉如馬太鞍、觀音、太巴塱、樟原、壽豐、加禮洞等,但他們在新組成的「都市原鄉」逐漸形成新的認同,延續阿美族的社會文化而有自己的部落領袖、年齡階級組織,也會每年舉辦祭典等等。

而位於高雄市前鎮區的拉瓦克部落則是另一個特殊案例。1950年代,拉瓦克部落的位置其實是運河畔,該區域工廠林立,生活條件相當惡劣。但由於許多族人在鄰近的復興木業工作,加上逐水而居的生活習慣,這群從原鄉遷移至都市的排灣族人便慢慢在此聚集,形成聚落,並為這個共同生活的新天地取了名字「拉瓦克」(Ljavek)──在水邊的意思。族人們依照排灣族的階級制度,推舉來自原鄉頭目的家族長輩成為拉瓦克部落的頭目,並依照原鄉的歲時祭儀舉行收穫祭。雖然位於都會區,但這個部落的老老小小,都會講排灣族語。

1958年,台塑石化工廠來了,王永慶事業的「起家厝」緊鄰拉瓦克部落而建,也將原本寬闊的部落,壓縮進工廠圍牆與運河狹縫中的狹長形空間。曾經歷過那個年代的族人形容,當工廠排放廢氣的時候,天空就像下雪一樣,白白的塑膠塵從天而降,伴隨著化學惡臭。

後來,工廠停止營運,運河也填平,但墊高的路面帶來的是一遇大雨就淹水的窘境。運河另一側的眷村改建成國宅,鄰近的土地變成Costco、Ikea、夢時代等新興商場,前鎮區快速的改頭換面,而拉瓦克部落像是被時間遺忘,仍以木造、鐵皮的身軀,靜靜的看著城市的發展與變化。

60幾年的連結積累,都市原住民部落對於族人來說,不再只是暫時棲身之地;三、四個世代的子孫在此奔跑、成長,這裡早已是故鄉。

國家機器的否定

烽火連天的驅趕和離散

即使不富裕卻足以安居的景況,在1990年代後已不復見。「佔用戶」、「違建戶」,是各地方政府給予這群早期參與城市發展、貢獻勞動力的都市原住民部落成員的稱呼,也讓全臺灣的都原部落居民都曾有過「我們建造這座城市,但我們卻要被趕出去」的嘆息。

──北部河岸部落──

2007年,當時的臺北縣政府推動「大碧潭再造計劃」,為了重劃行水區、整治河川,政府積極拆遷數個位於新店溪畔的阿美族都市原住民部落。在那兩、三年間,三鶯部落、小碧潭部落、崁津部落、撒烏瓦知部落等河岸部落陸續遭到迫遷。

當年,溪州部落的居民向代表國民黨參選總統的候選人馬英九陳情,表達希望繼續居住的心願時,馬英九卻回應「我把你們當人看」、「要好好教育你們」、「原住民的心態要調整」等話語,在議題上掀起一波論戰。

爾後,縣府提出興建「三峽隆恩埔國宅」作為安置,但因租金過高與空間不符合使用習慣等原因,而以失敗告終。但迫遷的壓力並未停歇,地方政府以各種違法的理由,直接強拆或以司法手段提告,不斷強化居民侵佔國有土地的標籤,要求拆屋還地甚至賠償。

北部河岸部落的抗爭,在學界、藝文界及社運等強力聲援參與下,得到高度的關注;也因為地理區域位在國家政治經濟中心,不論在媒體曝光度、資源、人力的串聯上,都能夠有效的投入,而出現了些許的轉機。

在2016年前後,三鶯部落自救會及溪州部落自救會分別與新北市政府達成「異地安置、重建部落」共識,選擇離部落原址不遠,且較安全的地方重建部落。地方政府透過都市計畫用地變更,讓部落居民可以合法承租土地使用,租約一簽就是20年,期滿後族人還擁有優先承租權,幾乎等於是永久居住。而地上物則採行「333方案」,由族人自籌款、政府補助款、銀行貸款各負擔三分之一的方式來興建,完成後的產權歸部落共同的協會法人所有。新部落的空間規劃,也依照部落族人的家戶需求,以及部落祭儀和活動空間的需要,由族人自主規劃。

──高雄拉瓦克部落──

然而,在島嶼另一頭的高雄市拉瓦克部落,有著同樣的經歷,卻走向不同的結局。1997年,拉瓦克部落遭提報違建,部落組成自救會,向高雄市政府陳情;高雄市政府提出拉瓦克部落第一次的安置方案,用社會住宅的機制,將部分同意安置的住戶遷至小港區的那魯灣社區。但是遷移至另一個新社區,每個月將多出3至4千元的租金與管理費,加上社會住宅的入住條件必須是中低收入戶,還有最長僅8年的居住期限,往往安置幾年後,居民只能再搬回部落原址。

直至2013年,拉瓦克部落再度收到來自高雄市政府的拆遷公文。即便部落居民多次向高雄市政府、市議會陳情,高雄市政府原住民事務委員會也帶著族人北上,參訪北部河岸部落的處置方式;但高雄市府在未與部落族人建立對等協商平台的情況下,單方面決定安置方案,採取與過去相同的社會住宅安置措施,一邊強制拆除舊部落,一邊承諾會盡力爭取租金補助與租期延長,要族人先「將就」。

拉瓦克部落族人在這一次的安置中,分別進到小港區的那麓灣社區及五甲區的舊台電宿舍。在未考量族人生活文化特殊性與部落集體社會的強制安置,也讓不少問題浮上檯面。除了分散安置族人,導致社區互助的系統瓦解,原先平面的社區橫向連結,被打散到立體的公寓方格中,族人頓失日常交流與舉辦祭儀的空間;另一方面,拉瓦克部落的居住型態複雜,同一個門牌可能居住超過6人,而五甲台電宿舍一戶格局不到20坪,根本無法容納大家庭,使得「一戶換一戶」的措施更顯紕漏盡出。

部分族人不堪長期與高雄市府的拉扯消耗,同意接受安置,但仍有近10戶的族人不願意簽字搬遷。在2018年4月1日清晨,高雄市府的怪手開進部落,強制拆除數戶家屋,終於掀起社會輿論的關注與對高雄市政府的譴責。而居民透過法律扶助基金會的協助,第一次採取法律途徑,對高雄市政府提起行政訴訟。目前法院仍在審理此案,但族人被迫分散、失去房屋流離失所的結果,卻已無法挽回。

家在何方?

居住與文化的集體需求如何被看見

即便有溪州部落、三鶯部落成功協商而共贏的案例,卻沒有成為政府在面對都市原住民部落集體需求時的範本。尤其在拉瓦克部落的案例中,可以觀察到地方政府對於「非正規住居」缺乏理解,也忽視都原部落形成的歷史背景,以及社區的集體性;導致於政府提出的安置措施僅考量「有得住就好」,而不在乎居住品質和原住民的文化傳承等需求,甚至認為有安置就不是迫遷。當拉瓦克部落族人於安置說明會上,向高雄市原民會提出部落文化不應該被消滅時,時任高雄市原民會主委谷縱.喀勒芳安回應,「在安置完成後,原民會會出版拉瓦克歷史,為拉瓦克曾經的文化留下紀錄」。

事實上,國際社會在談論居住權的保障,除了基本的居住需求,還有更多的權利內涵。2009年,臺灣政府將聯合國的人權兩公約,透過施行法的方式內國法化,兩公約對於人權的條文保障與一般性意見解釋,理應都具有國內法效力。其中,《經濟社會與文化公約》第 11 條、以及其對應的第4號、第7號「一般性意見」中,對於適足的住房權(Right to Housing)已明確指出:

「不應狹隘或限制性地解釋住房權,譬如,把它視為僅是頭上有一遮瓦的住處或把住所完全視為一商品而已,而應該把它視為安全、和平且有尊嚴地居住某處的權利。」

2017年初,在法務部主辦的第二次兩公約國家人權審查會議,國際人權專家所提出的結論性意見,第44點針對都市原住民部落問題特別提到:「在提供民眾適足住房時也應考量原住民族的文化與集體需求。」

根據兩公約居住權保障所揭之精神,安置本身無法正當化迫遷,而只能是「最例外狀況」下不得已拆遷的補償措施。拆遷是否遵守公約義務,應依案件具體脈絡而定,至少必須完成幾個要件:拆遷具有正當目的、合乎比例原則、確實真誠磋商。

城市新興與居民人權未必都是死結,我們需要思考,對於城市發展的想像,除了高樓大廈的進步景觀,是否也包含任何人群都能平等而有尊嚴的在城市當中生活?我們能否讓歷史的痕跡與城市發展共生共榮,而非僅是歷史文獻中的一頁篇章?家的未來在何方,是那些仍在抗爭和守護家園都市原住民部落族人,心中最大的疑問。

—參考資料—

林彥彤、Savungaz Valincinan,《致高雄市政府:不是有安置就不叫迫遷》,蘋果日報即時論壇,2018年。

阮俊達,《漂流或紮根?北部都市阿美族河岸部落的居住議題》,臺北:台灣人權促進會季刊,頁20-23,2012年。