帝國主義帶來的殖民跟侵略思維,在歷史上被淡化為外交角力;努力設法抵抗的原住民族,經歷一次次遷徙與躲藏,導致文化流散,因而遭到「漢化」,這是臺灣社會對平埔原住民族群普遍的基本認知。

課本藏著沒說的歷史

平埔原住民在臺灣的國與國

自15世紀歐洲國家向全世界宣告資本主義的發展會帶來文明,在持續開發新航路、冒險犯難的背後,多半是國家的權力擴張與貿易爭奪。而臺灣,也躲不過這一波波的殖民浪潮。

1624年,荷蘭東印度公司從安平登陸臺灣,主要採取武力征戰,以招降原住民部落及各個邦聯。不少平埔原住民村社,基於維護文化與族群的考量,陸陸續續與荷蘭結盟,建立制度性的臣屬關係。1645年,大肚邦聯受到荷蘭二次討伐,因周邊村社逐漸向荷蘭靠攏,最後逼不得已簽署釋放部份權力的條款。1642年,荷蘭南下征伐,瑯嶠十八番社在1945年與荷蘭簽訂「瑯嶠條約」,部落領袖的威權明顯限縮。

在帝國主義、民族國家興盛的彼時,結盟或條約彷彿是緩痛劑,規模再大的邦聯一旦締結契約,終將面臨殖民者逼近眼前的事實。

漢人的民族將軍

平埔原住民族被反將一軍

1661年,鄭成功侵臺,當時荷蘭人與大龜文王國剛結束作戰,荷蘭人兵力未復,鄭氏趁勢一舉攻下熱蘭遮城。隔年荷蘭正式投降,結束在臺38年的占領。以鄭成功為首的軍隊接續殖民,並自稱「東寧王國」。或許多數臺灣人樂觀視之為臺灣開墾史的開端,但對平埔原住民族而言,卻是沉痛的國仇家恨。

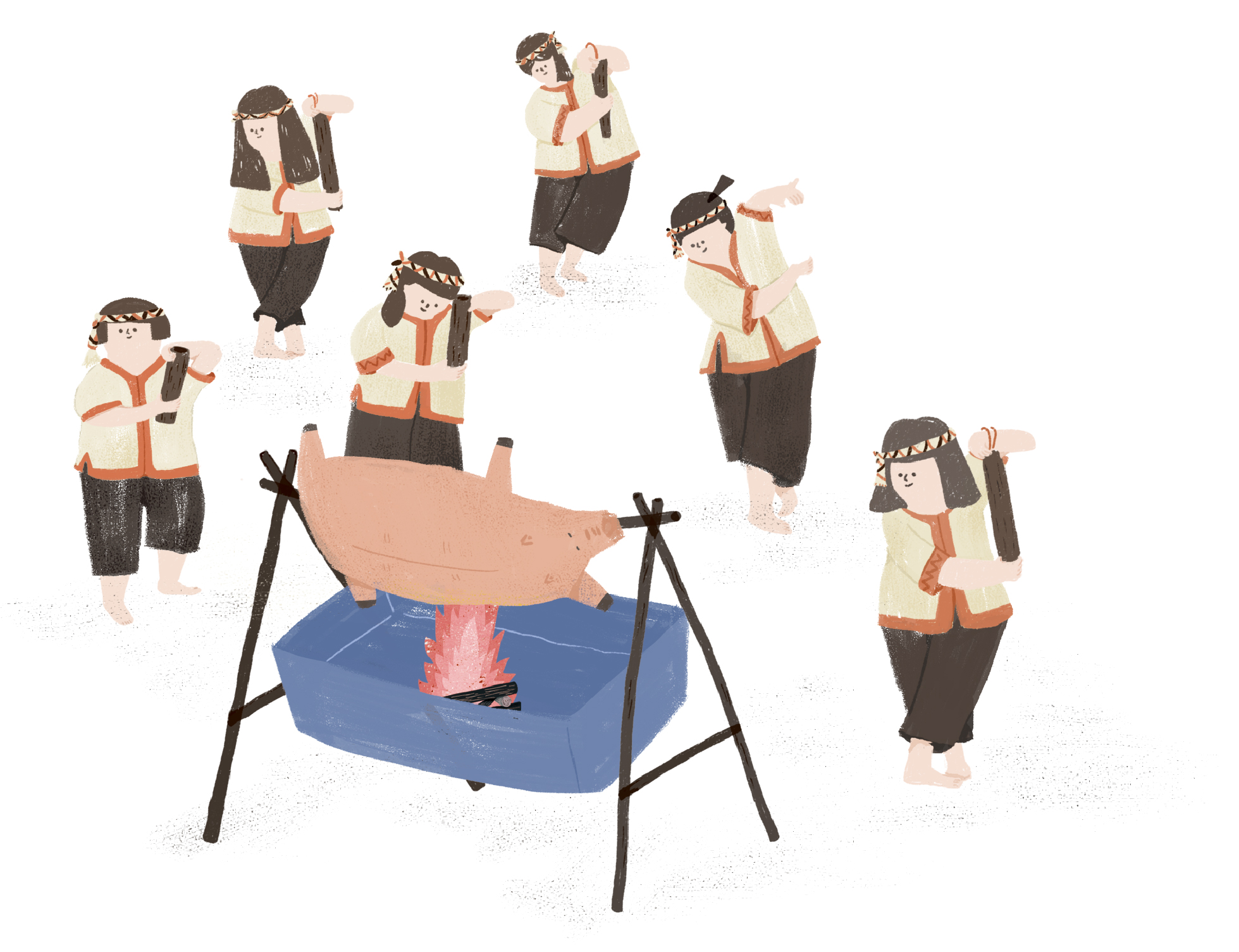

鄭成功施行「寓兵於農」的屯兵墾田政策,其與久居於此地的原住民並未協商,抑或是建立條約;在原住民族眼中,軍隊駐紮開墾的規劃,是遠比荷蘭殖民時期更加明目張膽的土地強奪,尤其平埔原住民族面臨的逼迫更為嚴重。鄭氏屢次企圖擴張屯墾區域、入侵領土。抗爭最為慘烈屬1670年大肚邦聯的「沙轆社之役」,最後拍瀑拉族僅6人倖存,大肚社族人退守山區或遷往埔里水里社。與其說是統治,鄭成功到臺灣的目的實際偏向占領,並以臺灣作為反清基地。

清帝國在1683年(康熙22年)平定鄭氏後,漢移民人口快速成長,漢人越界侵墾、與官紳勾結、將「番地」登記為無主荒地,再升科私有土地等情況罄竹難書。儘管清政府訂定禁止買賣平埔原住民族土地,甚至豎石限界,但殖民者因忌憚民亂,卻選擇忽視與犧牲平埔原住民族之權利。

逐步被削弱的主權

西部邦聯崩解後的顛沛流連

與荷西殖民的不同之處在於,鄭氏與清帝國完全剝奪原住民族各社治理的自主性,直接造成民族的生存危機。

中部平埔原住民族

一退再退

1699年(康熙38年),道卡斯族通霄社苦於官員的索求無度,率先爆發第一起反對清帝國殖民政策的征戰,清廷結合已歸順的平埔族人──新港一帶的西拉雅族跟岸裡社的巴宰族來平定抗爭。過多的勞役跟賦稅,持續讓中部平埔原住民族積怨,1731年(雍正9年),「大甲西社」道卡斯族人為平埔族群接連的抗爭拉開序幕。清廷剿撫並用──剿除當地反抗的平埔部落,以「堅壁清野」的方式,將糧食房舍燒毀殆盡;物資誘以招降的安撫成效則不彰。

隔年,因不滿漢族過度欺壓,大肚邦聯拍瀑拉族聯合大甲西社等崩山八社的道卡斯族,中部平埔族幾乎群起響應。歷經7個月的戰役,清廷最終以名為平亂、實為徹底剷除當地平埔原住民族勢力,大肚社各部落領袖階級皆被梟首示眾,大肚王族裔崩解、一蹶不振。受到清廷殺雞儆猴、威嚇餘存的平埔原住民族,只能忍氣吞聲面對壓迫的困境,逐漸退往宜蘭與埔里一帶。

1790年後施行的屯番制度,美其名是將原番界之外的土地作為犒賞,實質還是以番制番的概念收編。讓平埔原住民在屯墾同時擔駐守邊界,防範高山原住民族,當時許多沿海、平原的平埔原住民族,被遷移到西部淺山邊緣及山區駐守。爾後,因漢人強墾事件頻傳,生活與土地艱困的景況越趨嚴重,西部平埔各族因時勢所逼,遂分批湧入埔里盆地。即使選擇歸順,平埔原住民族最終仍面臨被迫遷移、土地流失的命運,未來道路依舊飄飄渺渺。

侵入的早晚都無法減少民族傷害

侵入的早晚都無法減少民族傷害

東北角的噶瑪蘭族人

相較其他區域,以噶瑪蘭族為主的宜蘭一帶,因位置與地勢關係,較慢受到外來殖民政權影響。1796年,以吳沙為首的移民集團為侵墾蘭陽平原起了頭;1829年,漢人大量移民拓墾逼迫眼前,噶瑪蘭人不得不開始在平原內部展開小距離的遷徙,移往三星、蘇澳等地。但往後10年,噶瑪蘭人失去土地的情況日益劇烈,於是以冬山河下游(今五結鄉)的加禮宛社族人為首,共有6社齊遷至花蓮北埔建立新聚落,最南至太巴塱地區。

1878年爆發的加禮宛事件,讓清廷勒令餘存加禮宛社族人以及參與戰事的撒奇萊雅族遷離原社。從此噶瑪蘭族人凝聚力崩解,被分散的族人藏匿於阿美族群之間。自此,族人們四散各處。

南部平埔原住民族

在殖民國的更迭中隕落

臺灣南部曾由兩大邦聯組成:以楓港溪為界,上排灣族領導的大龜文社,屬瑯嶠上十八番社,建立大龜文王國;楓港溪之下,瑯嶠下十八番社的斯卡羅族羅(Seqalu),後人習以直稱瑯嶠十八番社。

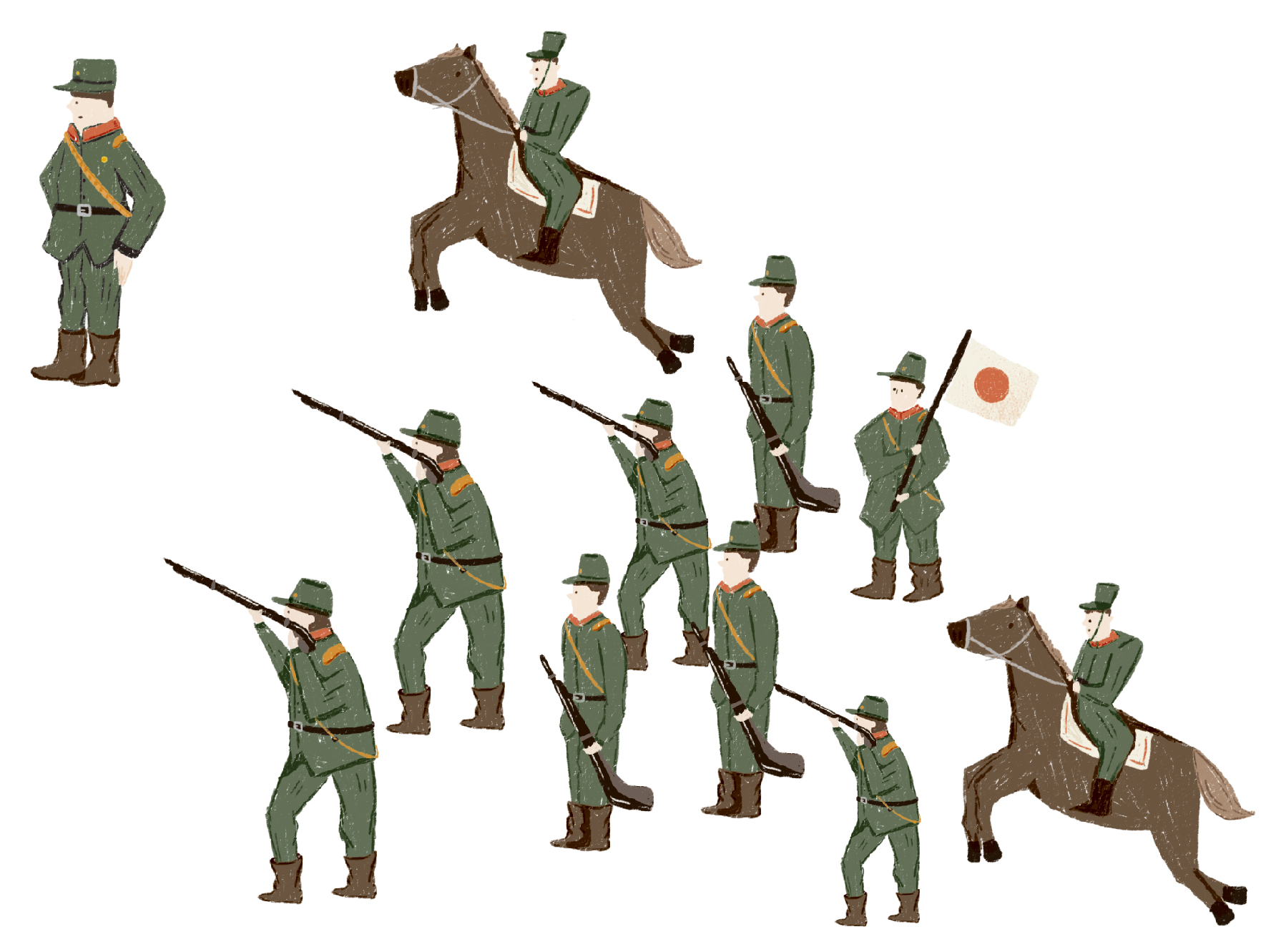

在1874年前,清政權對臺灣南部無意治理,直至牡丹社事件爆發,日軍侵臺,清廷意識到臺灣戰略地位的重要性,殖民態度才轉為積極。在陸續開山撫番的推行下,接連發生多場戰役。但隨著被殖民時間拉長,歸順漸漸成為一條不歸路,日本政府的殖民政策,讓斯卡羅各社被歸類為與漢人無異的熟番,快速的流失其語言文化等民族性。

「所謂熟蕃,原為平埔族,百年前漢化,在平地定居,現被編入普通行政區內居住,其服從狀態與其他本島人無異。」在日本殖民當局的理番政策與皇民化教育之下,讓許多與漢人混居的平埔原住民族,文化與語言遭剝奪的狀態更趨嚴重,難以抵擋殖民洪流帶來的傷害。

平埔原住民族

身分的追尋

從歷史回推,「平埔原住民」的稱謂,源自殖民政府對「生番」及「熟番」的分類。但此種分類方法,並不具任何血緣或是科學標準,僅是統治者為了方便管理而採取的準則。然而,在生番與非生番、熟番與平埔番之間,界線的定義其實相當朦朧,像「平埔番」指的是來自平原地區的番人,而居住在平原的阿美族人也被指稱為平埔番。

殖民政府遺留下來的族群分類方法,影響了後世平埔原住民族群的發展,戶籍登記為「熟番」的族人,並未受到統治者對於「番」的政策保護,而是將熟番視為與漢人無異的民族,導致社會群體的分類逐漸模糊,族群的身分更隱而不見。

幾百年過去,厚重的木棺下冒出嫩莖、蔓延般地生長開來。在歷史的推進與族群關係的進展下,平埔原住民族群的意識覺醒,再現於臺灣的社會之中;我們這才確切地覺察到,平埔原住民族群不僅僅是被外界賦予代稱的平埔族群,而是這片土地上依然真實呼吸的原住民。族群認同與文化的重建之路正在起步,後代青年積極找回集體共識,恢復族群的文化、祭儀與語言,建立臺灣社會大眾對平埔原住民族群的認識。或許復名之路漫漫,但我們不能忘記歷史帶我們走過的路。

─ 參考資料 ─

蔡宜靜,〈荷據時期大龜文(Tjaquvuquvulj)王國發展之研究〉《台灣原住民族研究論叢》,6期,p157-192,花蓮:臺灣原住民教授學會,2009年。

康培德,〈環境、空間與區域:地理學觀點下十七世紀中葉「大肚王」統治的消長〉《臺大文史哲學報》,第59期,p 97-116,臺北:臺灣大學文學院,2003年。

楊克隆,〈清代平補足土地流失原由新探〉《興大人文學報》,第61期,p47-78,臺中:國立中興大學文學院,2018年。

楊鴻謙,《清代台灣南部西拉雅族翻攝地權制度變遷之研究—以鳳山八社領域為範圍(1683~1895) 》。臺北:國立政治大學地政學系博士論文,2002年。

黃唯玲,〈日治時期「平地蕃人」的出現及其法律上待遇(1895-1937)〉《臺灣史研究》,第19卷第2期,p99-150,臺北:中央研究院臺灣史研究所,2012年。

詹素娟,〈歷史轉折期的噶瑪蘭人─十九世紀的擴散與變遷〉《臺灣原住民歷史文化學術研討會論文集》,p109-147,臺北:國史館台灣文獻館,1998年。

葉神保Drangadrang Validy,《日治時期排灣族「南蕃事件」之研究》,臺北:國立政治大學民族學系,2014年。

潘顯羊,〈核心部落、核心家族、人群互動關係與整合:近年恆春半島族群文化活動的參與觀察〉《民族學研究所資料彙編》,第25期,p45-98,臺北:中央研究院民族學研究所,2017年。

楊鴻謙、顏愛靜,〈清代臺灣西拉雅族番社地權制度之變遷〉《台灣土地研究》,第6卷第1期,p17-50,臺北:國立政治大學地政學系,2003年。

段洪坤,〈失去土地,怎麼找祖先足跡:吉貝耍西拉雅的土地經驗〉《原教界》,第76期,p58-61,臺北:國立政治大學原住民族研究中心,2017年。

廖志軒、李季樺、劉志強、劉秋雲、李宗信、郭怡棻,〈道卡斯族專題〉《原住民族文獻》,第12期,p2-44,臺北:行政院原住民族委員會,2013年。