面對平埔族群身分認同的重重迷惘與混亂,一群「沒有名字的人」決定以寫作找到答案。這是臺灣第一個跨族群的寫作計畫,也是第一本介紹平埔族群的大眾讀物,他們用文字安撫自己,也療癒他人。

2013年,創下臺灣反核運動人數新高的盛大遊行,聚集來自臺灣各大學的原住民社團學生。一群來自不同族群、對於身分認同感到迷惘的青年,也在這場社會

運動中相遇。

社會普遍將這群人的身分,貼上「平埔族群」的標籤,並習慣用「漢化已深」悄悄帶過,彷彿所有的族群歷史、文化,甚至是身分,早已煙消雲散。「當時我們有嚴重的身分認同焦慮,程度大到每次認識新朋友,有人問我來自哪一族,我都感受到很大的壓力和困擾。」馬卡道族的陳以箴說道。

2014年,5名青年齊集並自稱「沒有名字的人」,以臉書為平臺,展開長達5年的寫作計畫。他們走遍臺灣,訪問、記錄20位同樣對族群身分感到混亂的年輕人,在2019年將這些生命故事集結出書。來自馬卡道族的余奕德說明,「除了身分認同,我們更關注大家的生活樣貌,看看彼此的生命經驗有什麼差異。」

跨過混沌不安,

用行動實踐改變

「書寫就像是一個自我療癒的過程。」陳以箴記得,每逢連續假期,大家會聚在余奕德的屏東老家寫作、討論,分享的過程越發覺得,「對嘛!事情就是這樣子,我們為什麼要糾結這麼久。」

「族群混血和原住民都市化,都不是我們的錯。我們之所以驗血*不通過、沒有取得原住民身分,或是沒有純正的部落經驗,都不是我們可以選擇的。我們在出這個時代出生、成長,面臨的大環境就是這樣,我們只是在所有的選項中,找一條可行的方向。」陳以箴直白地說。

*因跨族群通婚或某些特質「沒那麼像原住民」,而自我調侃血統不夠純正。

書籍《沒有名字的人》出版,完成了階段性目標,5人暫時沒有繼續書寫的打算。余奕德分享,「寫作幫助我們跨過混沌不安的狀態,從過去經歷『是不是原住民』的焦慮,到現在變得比較有抵抗力。我們做這些事情,只因我們想做,無關血統。」團隊現在有4人從事族群文化相關的研究工作,他們深信,「寫作」絕非改變的唯一途徑。

現在,他們對於說出自己是誰,不再感到負擔。「人家不認識你,也不知道你的族群,這不是幾句話就能改變,我後來才明白只有『做什麼』才是關鍵,」陳以箴接著說,「不論這個人來自哪個族群,他用身體、行動實踐自己的想法,遠比具有血緣身分或戶口證明來得更重要。」

「沒有名字的人」採訪、記錄20位平埔青年的生命故事,並集結成書,於2019年出版。

臉書出現,

更能快速動員

雖然「沒有名字的人」不是專門搞運動的團體,但他們活躍於原住民社群,也都是原青陣的成員,因此也常以「沒有名字的人」掛名聲援原住民族議題,表達平埔族群青年的看法。

這群1990世代出生的年輕人,在組織成立之際正逢臉書興起,余奕德分享,「新工具的出現,恰好成為快速動員、散播跟發表的平臺。」陳以箴接著分析,尤其過去社運動員極度仰賴人際連結,人與人之間必然要有實際關係,「但有了臉書後,我們找人就像是『抓粽子』,每個社團都有一個「頭」,找到頭就能抓起一把各大學的社團學生。」

身處網路世代,傳播議題訴求的策略也更加靈活。沒有名字的人在臉書上,以長篇故事述說每個人的生命史,比起過去嚴肅生硬的聲明稿,柔性語言讓他們更快被看見、被接受,短時間內累積不少粉絲,成功讓議題發酵。陳以箴說,「很多人和我們分享,他們讀完文章後心有所感,也開始尋根。」這連帶也影響其他原住民社團,開始採用軟性的生命敘事方式在臉書傳播。

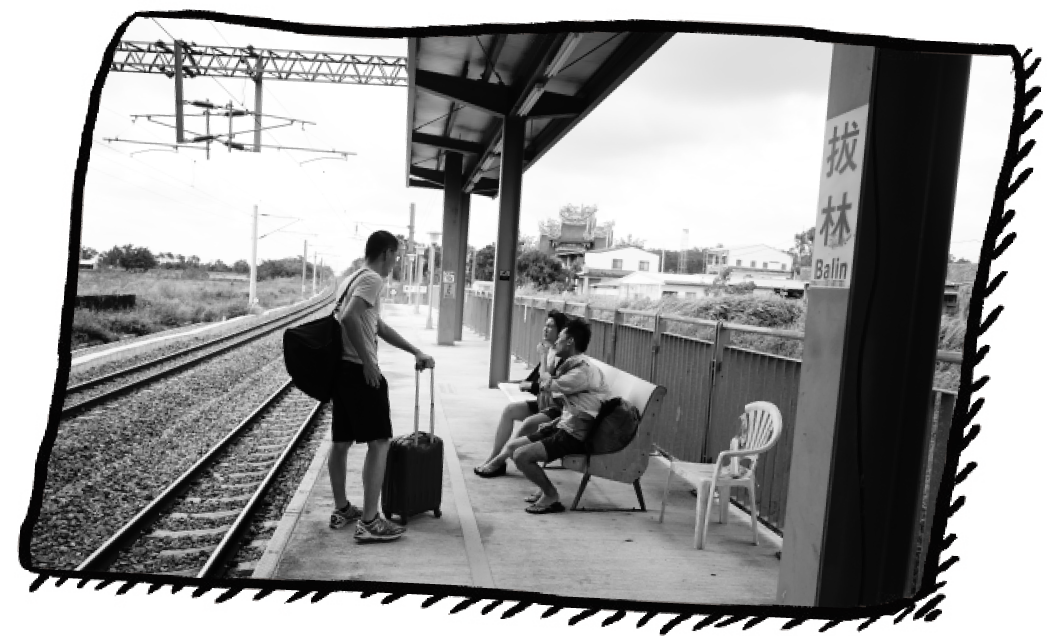

為了搜集故事,團隊5人行經大街小巷、走遍平埔族群部落。

不分族群,

伸出更廣觸角

1980年代的原住民族運動,談土地、正名、救援雛妓、勞動權益,「現在我們還是談論土地,只是更細緻,加上網路快速傳遞,這些『個案式』的問題會更快被大家知道。」余奕德解釋,像是知本光電開發案、反美麗灣、蘭嶼核廢,以及高雄拉瓦克部落迫遷等,都是區域性的問題,而且必須從不同的政策法規著手處理。

「我們也發現很多議題是不分族群的,而是區域、階級或性別的層次。」陳以箴解釋,像拉瓦克部落迫遷,要面對的是居住正義和土地持有權,對立的兩方是統治者和居民;性別議題則是對抗父權社會的框架。

這群新世代青年從過去原運的訴求,延伸出更廣的觸角,也從多元議題中得到養分。陳以箴讀大學時,曾接觸「反教育商品化」的議題,他從中學到如何研讀法條,再以此為基礎,擬定說帖,甚至還畫出樹狀圖,釐清議題牽涉到哪些層面,又該如何回應。「後來我就養成習慣,碰到議題先去看法條,然後嘗試提出自己或是團體的論述。」陳以箴說道。

回望這一路的追尋,他們一面拼湊自己的名字,一面以實際行動關心族群議題。在這條可行的道路上,他們筆直向前地尋找解答。

1980年代的原住民族運動,談土地、正名、救援雛妓、勞動權益,「現在我們還是談論土地,只是更細緻,加上網路快速傳遞,這些『個案式』的問題會更快被大家知道。」余奕德解釋,像是知本光電開發案、反美麗灣、蘭嶼核廢,以及高雄拉瓦克部落迫遷等,都是區域性的問題,而且必須從不同的政策法規著手處理。

「我們也發現很多議題是不分族群的,而是區域、階級或性別的層次。」陳以箴解釋,像拉瓦克部落迫遷,要面對的是居住正義和土地持有權,對立的兩方是統治者和居民;性別議題則是對抗父權社會的框架。

這群新世代青年從過去原運的訴求,延伸出更廣的觸角,也從多元議題中得到養分。陳以箴讀大學時,曾接觸「反教育商品化」的議題,他從中學到如何研讀法條,再以此為基礎,擬定說帖,甚至還畫出樹狀圖,釐清議題牽涉到哪些層面,又該如何回應。「後來我就養成習慣,碰到議題先去看法條,然後嘗試提出自己或是團體的論述。」陳以箴說道。

回望這一路的追尋,他們一面拼湊自己的名字,一面以實際行動關心族群議題。在這條可行的道路上,他們筆直向前地尋找解答。