作為現今政府主力推動的觀光政策,浪漫臺三線成為新興的觀光名詞。但對於原住民族而言,在「浪漫」的另一面,它是一條侵略其生存空間的族群劃分界限,也是充滿血淚記憶的地景空間。

2016年5月,客委會主委李永得在立法院備詢時,立委黃昭順曾有段有趣的質詢:「浪漫臺三線,你要讓我知道是哪3條線?」此話一出引起社會熱議,「臺三線」頓時成了備受矚目的道路。事實上,臺三線並非三條道路,而是沿線有豐富「客家」聚落地景的一條公路。

2016年5月,客委會主委李永得在立法院備詢時,立委黃昭順曾有段有趣的質詢:「浪漫臺三線,你要讓我知道是哪3條線?」此話一出引起社會熱議,「臺三線」頓時成了備受矚目的道路。事實上,臺三線並非三條道路,而是沿線有豐富「客家」聚落地景的一條公路。

一篇由道卡斯族青年Kaisanan Ahuan在網路上發表的文章〈台三線上還真的有三條「線」,而且一點也不浪漫!臺灣史上的「臺三線」是如何影響平埔四次大遷徙的?〉,衍生了對時事幽默詼諧之外的族群歷史思考。文中提到臺三線在許多路段是沿著清朝時期的「土牛紅╱藍線」,延續至日治時期的「隘勇線」所建置的,內文寫道:「也許對某些族群而言,浪漫臺三線是一個很棒的憧憬,但對平埔族群來說,卻是血淚交織的歷史痕跡。」

事實上,又被稱為「內山公路」的臺三線,並非完全與歷史上原漢邊界的「土牛紅╱藍線」及「隘勇線」疊合。更進一步地說,清朝康熙年間以降,原漢界線一直處於變動之中,隨著帝國的統治而調整,但始終沒有脫離族群邊界以及軍事的用途與象徵。到了日治時期,這些奠基於清朝,且呈現零星分散的戰備道路與產業道路持續闢建,便成了臺三線的前身──一條充滿臺灣歷史上族群消長與衝突的現場。

事實上,又被稱為「內山公路」的臺三線,並非完全與歷史上原漢邊界的「土牛紅╱藍線」及「隘勇線」疊合。更進一步地說,清朝康熙年間以降,原漢界線一直處於變動之中,隨著帝國的統治而調整,但始終沒有脫離族群邊界以及軍事的用途與象徵。到了日治時期,這些奠基於清朝,且呈現零星分散的戰備道路與產業道路持續闢建,便成了臺三線的前身──一條充滿臺灣歷史上族群消長與衝突的現場。

也許政府提出的「浪漫臺三線」,是要宣傳沿路途經16個客家庄的美麗,也就是客家族群移墾、篳路藍縷的故事。但如果視野向過去回放數百年,「浪漫臺三線」在臺灣原住民族的眼中,可就一點也不浪漫,甚至附帶了滿滿的哀愁。

土牛番界、隘勇線,這是個嚴謹的歷史步伐,也是充滿本位的族群議題。如同排灣族詩人莫那能,在批判李雙澤〈美麗島〉歌詞所說的名言:「你們一來篳路藍縷,我們就開始顛沛流離」。

界線的劃分

外來移民與原住民的接觸地帶

在「臺灣400年開拓史」的過程,自16世紀,來自中國大陸地區的移民不斷移入臺灣,而與原住民接觸日益頻繁,彼此之間也常常在「接觸地帶」中討生活。彼此的互動不僅僅存在著經濟生活的交易層面,更有爭取資源的武裝衝突模式。在這樣的型態下,族群間有了許多的有形與無形的「界線」,且在界線間進行各種活動。

1624年荷蘭東印度公司進入臺灣,採取「以番治番」的策略,綏討各社的原住民部落。在1642年與平埔族簽訂的條約中,明載「中國移民不得至山中狩獵,而原住民也不得越界狩獵」。在鄭成功取代荷蘭在臺灣的統治權後,以「屯田之制以拓番地」作為土地治理的具體作為,並在原漢雙方勢力交界的邊緣地帶,設置「土牛溝」,望樓或隘寮也是早期經常出現的「理番」設施。

自此,臺灣有了「土牛番界」的原漢界線,這些界線在工事設施構築之後,更加地具體化。由於移民不斷增多,漢人越界開墾的事情也屢見不鮮,原漢間的衝突也日益增多。對於較為強勢的移入者而言,多存有「非我族類,其心必異」的敵視心態,因為相互不了解,加上文化習俗上的差異,原漢間的爭鬥往往多過於交流。對於原住民而言,其與外來者的接觸地帶不僅不斷變動,甚至是日益退縮。

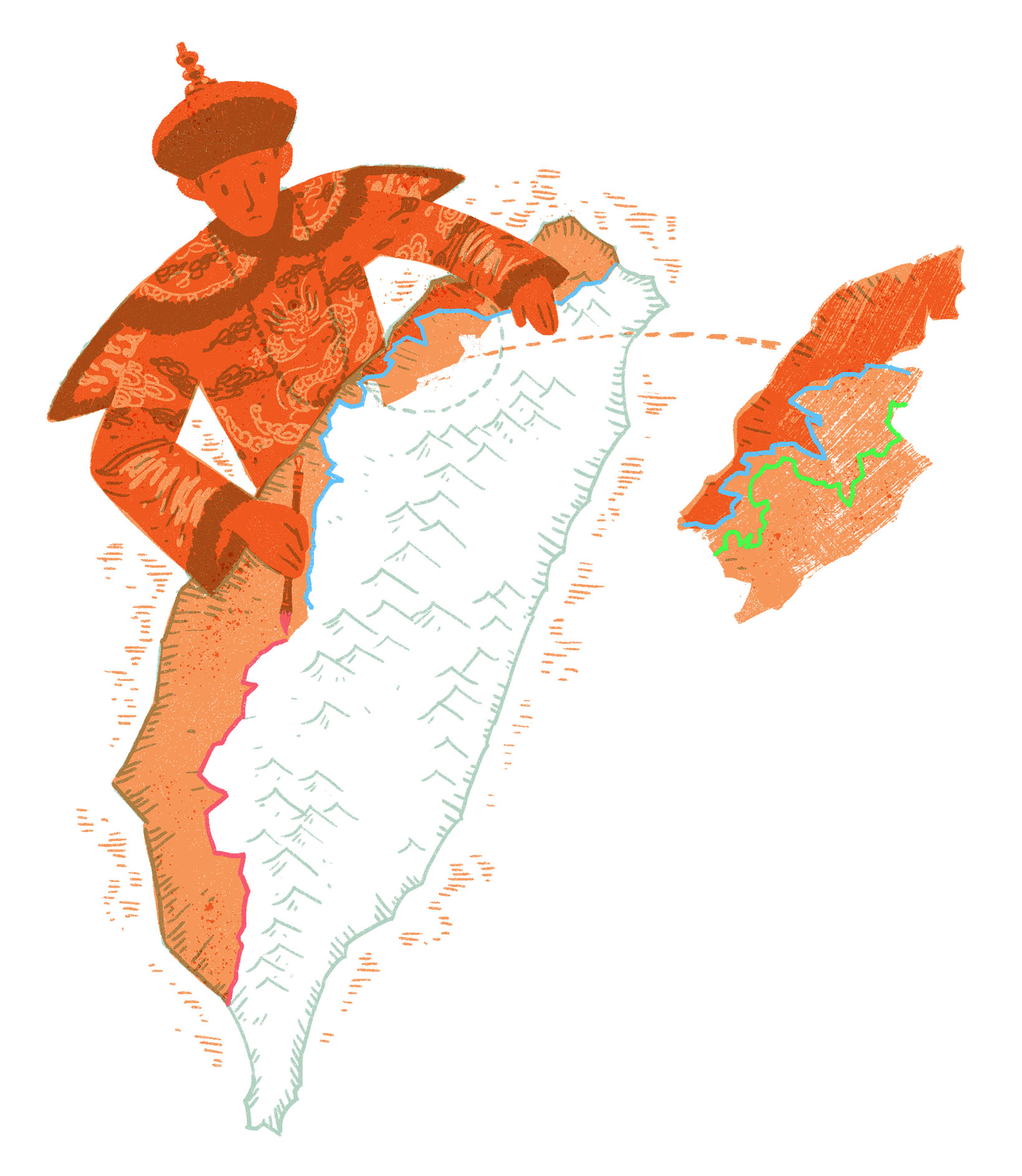

清朝番界圖

劃界下的族群空間

1684年,臺灣正式被納入清朝版圖,漢人大舉移民來臺拓墾,並逐步侵入原住民的生存空間,原、漢對立的糾紛不斷,重大的社會動亂及抗清事件,也牽涉到生番地域。政府為了治理需求,逐步制定番界政策,以限制漢人拓墾,進而區隔原漢的活動區域。

1722年,朱一貴事件平定後的隔一年,政府鑑於在平亂過程,無法掌握沿山地區及生番情勢,便封山劃界,在漢人與原住民生活區域交界處,立界碑禁止雙方跨界。界線多以山溪等天然地形為主,但若無山、無溪,便「挑溝堆土」,自南而北共立碑54處,首度確立番界。往後自雍正到乾隆年間,清朝多次劃定生番界址,有時立石開溝,形成「土牛溝」。

進入乾隆朝後,對於漢人開墾「熟番」的土地,清朝態度有了明顯的轉變,從原本的鼓勵開墾,轉變為護番禁墾,更有「使生番在內,漢民在外,熟番間隔於其中」的族群統治策略出現。也就是說,番界的劃設,其性質由原來隔離漢人與生番的界線,轉而成為漢人、生番與熟番的族群接觸地帶。

清乾隆時期,政府的族群政策愈趨成熟,除了現在仍留存的立碑及地名等證據,也直接彰顯於帝國所測繪的輿圖上,也就是「番界圖」。乾隆年間曾為「勘定界址、禁民越墾」的政策,進行4次的清釐界外土地,並在地圖上先後以「紅、藍、紫、綠」等色畫線為界。因此乾隆時代的臺灣番界圖,依時間先後至少出現了4種類型,由於地圖繪製仍需保留原來各色的番界線,因此輿圖上的線也越來越多。

番界圖的組成包含地名、圖說、印記,以及圖像結構的景觀繪製、地圖符號等,呈現當時社會現況,以及移入者在界線設立的有形設施,像是隘寮、望樓等。番界圖所呈現的,不僅是漢人的移墾開發史,同時更是原住民族被迫遷移的血淚史。

從土牛番界

到隘勇線

直至19世紀中葉,清政府對臺灣原住民族治理並沒有突破性的發展,仍依據土牛界線的勘定來管理。當時雖然對平地漢人有嚴禁入山的禁令,但漢人不斷地越界移民,私自屯墾的事件仍時有所聞。

直至19世紀中葉,清政府對臺灣原住民族治理並沒有突破性的發展,仍依據土牛界線的勘定來管理。當時雖然對平地漢人有嚴禁入山的禁令,但漢人不斷地越界移民,私自屯墾的事件仍時有所聞。

1874年的牡丹社事件,是影響臺灣甚鉅的歷史事件,清政府為加強統治,對界線之內的番地。採取更積極的作為。沈葆楨提出「開山撫番」,將封山禁墾的禁令逐步解除,並陸續規畫醫療、教育、農耕、招墾等積極「撫番」政策。1885年劉銘傳調任臺灣巡撫後,更是全面展開撫番工作。

此外,在乾隆時期為防範「番人為害」,因而沿土牛番界構築「隘勇」,即民間聚集地方保衛力量,自行籌組隘丁,成為一種半官民的武力形式。隨後在劉銘傳來臺治理時,成為全官隘的模式,原本的土牛番界也轉變為「隘勇線」。

隘勇制度起源自清政府對於邊疆難治之地的兩種措施:屯丁與隘防。最初的用意為在政府勢力不及之處,由已順服的熟番與地方豪紳勢力,自行處理與生番間的關係。

19世紀末完備的隘勇線,其意義不僅代表治理原住民的政策由消極轉為積極,更是一種族群空間及文化入侵的轉變。對平埔族原住民(熟番)而言,原作為漢人與熟番之間的緩衝地帶,但因為漢人不斷越界拓墾,而演變為熟番與漢人共同拓墾,而有原漢不分的情況產生──換成今天的說法,便是一種平埔族被漢化的過程。

然而,清政府在統治臺灣末期,因受到西方國家船堅炮利的進逼,無暇顧及臺灣政務,官方隘勇制度逐漸廢弛,轉由民間設立邊防。1895年,日本政府統治臺灣,全面接收清政府於各地建立的官隘勇線以及撫墾局。

日本治臺後,積極開發山地資源,擁有豐富木材、煤礦、樟腦的北部山區,便成為官方的目標。為了拓殖山地經濟產業,日本總督府擴大補助民間設立隘勇線,以加強警備措施,並將隘勇轉型成為警察直接指揮的警備系統,一方面得以深入生蕃地域的管理,一方面也防衛抗日分子進入山中。

仇恨值上升

的隘勇線推進

隘勇線並非字面上的一條「線」,而是一個帶狀的準軍事防禦線。以設置在山嶺、水際等天然界線的「隘路」為主體,憑藉自然山水界線,阻斷生蕃部落間的聯繫,並以優勢武力箝制部落,達到鎮壓的目的。

隘勇線並非字面上的一條「線」,而是一個帶狀的準軍事防禦線。以設置在山嶺、水際等天然界線的「隘路」為主體,憑藉自然山水界線,阻斷生蕃部落間的聯繫,並以優勢武力箝制部落,達到鎮壓的目的。

有別於在臺灣中南部,或是與漢人來往較久的原住民,日本政府對於較強悍的「北蕃」泰雅族群,採取較積極的策略。為防止泰雅族人越界,日本政府改良清朝遺留下來的隘勇線,架設鐵絲網並掛上響鈴、鋁罐等警示,禁止平地人與原住民交易,迫使其歸順。

隘勇線一直是日本政府對抗原住民族的戰略主軸,早期因著重於山林資源的開發,所以隘勇線的防禦功能大於侵略功能;1902年後,隘勇完全改為官派,並制定「隘勇線設置規程」等正式管理規定,隘勇日夜駐守於線上,每2至4處隘寮由巡查駐守的「分遣所」指揮,各分遣所由警部或警部補駐守的「監督所」指揮,輔以掩堡、木柵、探照燈、地雷等現代軍事設施,以防禦生蕃,並阻絕蕃地與平地人民的接觸。而因日人架設通電鐵絲網,泰雅族人常誤觸而多有傷亡,雙方仇恨更為加深,衝突也逐漸增加。

隘勇線的推進,是泰雅族人與日本政府戰爭的肇始。清朝採取較消極的原漢隔離政策,因經濟、農墾等物質的交換過程,使「番界」的推進較為緩慢;而日本統治時期,改採積極的隘勇線推進策略。在殖民政府的意志中,「番界」所區隔的不再是漢人與原住民之間的隔離,而是國家主權未能統治的區域,因此日本政府企圖以軍事武力的手段進入生蕃領地。

為反抗隘勇線推進,1907年桃園、新竹一帶的泰雅大嵙崁、馬武督等族群,結合部分漢人抗爭,也就是「大嵙崁番漢聯合抗日事件」;1908年埔里支廳泰雅族26社,也群起反抗南投的隘勇線開發;1910年起,日本政府正式展開第二次「五年理蕃計畫」,開啟以武力討伐泰雅族各社的大規模戰爭,其中最為著名的即是「李崠山事件」,由日本總督佐久間左馬太親自督軍,產生激烈的對戰。

現代性的再思考

界內界外的想像

以漢人本位談及臺灣歷史時,往往只記得漢人胼手胝足的墾拓過程,這在追求現在性(Modernity)的脈絡下似乎無可厚非,而且顯得非常合理。臺灣現代性的關鍵形成時期,是在殖民現代性(Colonial Modernity)的特殊情境下產生,殖民現代性是一種繁複的歷史現場,除了17世紀大航海時代,漢人眼中的西方列強競奪世界資源的被殖民,同時也必須討論,最先生存在臺灣島上的原住民族被殖民──被西方、日本以及漢人的殖民。

從清初的土牛番界到日本統治時期的隘勇線推進之過程,除了原住民族被這道線困在山林之中、資源文化被侵奪,隘勇線的延伸,也切割了原住民族各社群彼此間的聯繫。從空間上來說,歷史上的劃線是一種動態的過程,也是殖民現代性的步驟,區隔了他者,進而散播文明進步的意識形態。

然而這也是現代性血腥及殘忍之處。當我們開心地暢談浪漫臺三線、漢人的勤勉時,有多少人還記得,這條路也代表了原住民族族顛沛流離,被外來殖民者逼迫、遷徙、同化,甚至發生戰爭衝突的歷史記憶。

註:本刊使用「番」、「蕃」等字眼,出於保持引用歷史文獻所用之文字,非帶有貶義,尚請見諒。

─ 參考資料 ─

Kaisanan Ahuan,〈台三線上還真的有三條「線」,而且一點也不浪漫!台灣史上的「台三線」是如何影響平埔四次大遷徙的?〉,Mata Taiwan:https://www.matataiwan.com/2016/05/25/the-3rd-taiwan-provincial-road/,2016年。

林一宏、王惠君,〈日治時期李崠山地區理蕃設施之變遷:從隘勇線到駐在所〉,臺北:《臺灣史研究》,第14卷第1期,2007年。

伊能嘉矩原著,江慶林等譯,《臺灣文化志(中譯本):下卷》,南投:臺灣省文獻委員會,1991年。

鄭安晞,〈日治時期隘勇線推進與蕃界之內涵轉變〉,《中央大學人文學報50期》,2012年。

陳志豪,〈清乾隆時期臺灣的番界清釐與地圖繪製:以中國蘭州西北師範大學圖書館藏 〈清釐臺屬漢番邊界地圖〉為例〉,臺北:《臺灣史研究》,第25卷第1期,2017年。