2018-11-07

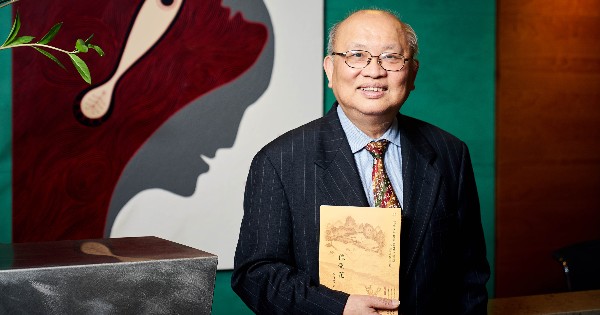

當我們再創作 | 陳耀昌 以書寫築起原漢融合的橋樑

文/凃心怡 圖/林宜賢

在天還未亮的清晨,陳耀昌每天一睜開眼,便是提筆寫作,以書寫作為一天的開啟儀式。再過幾個鐘頭,待太陽攀升露臉,他將卸下一身文氣,走進診間為患者醫治病痛。每日在作家與醫生身分來回轉換的陳耀昌,在心裡深處懷抱著臺灣族群融洽相處的夢想。

2018-09-29

當我們再創作神話 | 林惠娟 用神話繪本找回失落的根

文/凃心怡 圖/林惠娟提供

散落在林惠娟餐桌上的讀物,是她多年來透過雙腳奔走、口語採集彙整而來的萬山魯凱語教材。看似對家鄉充滿熱情,林惠娟卻坦言,她從小對部落的連結或是認同近乎為零,直到遇見法籍語言學家齊莉莎,她才重新找回流淌在血液中對於自己根源的悸動。

2018-11-07

當我們再創作 | 臺灣吧 用動畫說原住民的故事

文/鄒明珆 圖/劉德媛

「故事.臺中」是臺灣數位媒體──臺灣吧在2017年底推出的系列知識性動畫影片,跳脫過去知識性節目生硬、嚴肅的風格,臺灣吧以可愛的動畫及詼諧幽默的語調,引起觀眾對臺灣在地歷史文化的興趣。

2018-09-29

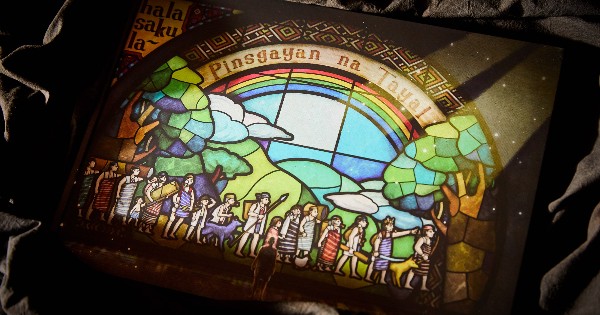

當我們再創作神話 | 拉互依.倚岑 用族語繪本傳遞泰雅族歷史

文╱郭柏均 圖╱梁忠賢

「La-qi la-qi mu Ta-yal, a-na si-mu g-ma-yang i-nu? la-xiy yu-ngi la-lu su ga, Ta-yal」泰雅族遷徙歌謠的歌聲,在司馬庫斯的雲霧中繚繞,拉互依•倚岑與小朋友圍坐在石板地上,一同看著繪本、哼著歌......

2022-12-01

新美部落 雲霧繚繞的鄒族烏托邦

文╱邱睦容 攝影╱黃建彬

從山腳下的臺18線出發,蜿蜒的山路在各式以阿里山為名的特產店、招牌號誌中展開,這是遊客們雀躍上山的路徑,也是百年前鄒族人從平地往山上的遷徙之路。......

2022-10-04

從山胡椒學習基地認識布農

文╱邱睦容 攝影╱林靜怡

2002年,直升機載著15位老人家回到臺東延平鄉的內本鹿,在部落青年們事先砍伐的林地間降落,這一趟10分鐘左右的航程,老人家們卻等了60多年。

內本鹿是布農族的傳統領域,是外來殖民版圖上最後一塊空白。......

2022-08-15

司馬庫斯 從一個部落變成一個大家庭

文╱邱睦容 攝影╱黃建彬

海拔1,500公尺、1979年全村通電、1995年開闢第一條聯外道路,這些形容司馬庫斯的數字,遠不及在搖晃的車子坐上3小時,上上下下繞過幾座山頭,帶著搖晃的身體感抵達部落入口來得實際。這個曾因地理環境而與世隔絕的部落,在30多年前因為發現神木,成為炙手可熱的觀光勝地。...

2022-06-23

阿美陶 從太巴塱說起

文╱邱睦容 攝影╱林靜怡

「阿美陶」,顧名思義為阿美族製作的陶器,分為生活用具和祭祀禮器兩大類。前者包含水壺、飯鍋、陶甗、酒瓶等,每一樣陶器都有專屬的功能;後者指祭祀用的祭杯,在祝禱場合用來禮敬神靈和祖先的酒杯。阿美陶的製作者多數為女性,一年只製陶1次,製陶時間約落在二期稻作的秧苗插下後、稻穀收割前,過程包含採土、過濾雜質、練土、捏製、燒製等步驟,製陶期大約1週。由於耗費時間長、所需人力多,因此婦女們會趁農閒時刻製作家裡需要的各種器皿,以自用為主,若有多的才和其他部落交換。

隨著鋁製品普及,太巴塱部落在1960年代後已不自製陶器,阿美陶險些被埋沒在歷史的洪流。所幸曾接觸到末代製陶的Afo',一邊憑藉小時候的記憶,一邊至豐濱部落學習,不僅將過去製陶的步驟一一找回來,也成立「瑪武拉外工作室」,要將阿美陶傳承下去。

2021-12-01

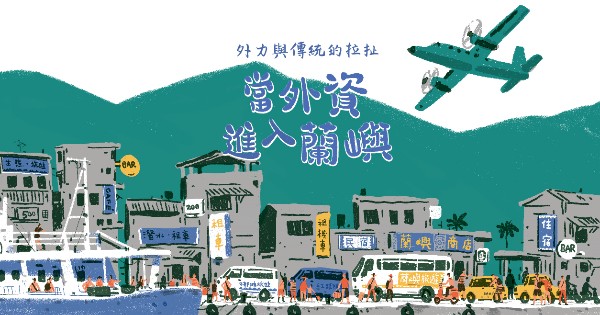

外力與傳統的拉扯 當外資進入蘭嶼

文╱周家輝 插畫╱林家棟

最早記載蘭嶼歷史的文獻研究,來自明朝張燮的《東西洋考》,書中形容蘭嶼為「紅豆嶼」。1877年(清同治13年)恆春知縣周有基將當時稱為「紅頭嶼」的蘭嶼併入清朝版圖,隸屬恆春縣,正式將蘭嶼納入國土範圍,也是蘭嶼被殖民統治的開始。

從清朝、日本殖民時期、國民政府遷臺後,到當今面臨全球化後的文化觀光(Cultural Tourism),達悟族人歷經極大的社會文化處境變遷。從許多人類學或民族誌的研究可看出,過去臺灣原住民族群被視為一種社會下的奇觀景象,達悟族人更是被觀看及研究的對象;到1980年代,臺灣逐漸發展商業活動及觀光旅遊,原住民族群轉而成為當代社會朝聖他者的想像與探索。

在1968年「蘭嶼輪」始航,後續「臺灣航空公司」與「蘭嶼別館」設立營業,拉開蘭嶼觀光時代的序幕,社會對蘭嶼的討論也從殖民者的史觀,轉化成在觀光思維下的文化評論。

2021-09-30

銅門部落女獵人 Mi Mi

文╱陳怡如 攝影╱林靜怡

太魯閣族的Mi Mi,是原住民族中少數領有政府核發「獵人證」的女獵人。他將狩獵視為結合技術、智慧與藝術的神聖工作,堅定傳承屬於獵人的榮耀。

2021-07-28

成為文化傳承的載體 少多宜.篩代

文╱梁雯晶 照片提供╱少多宜.篩代

少多宜.篩代鑽研阿美族傳統樂器30多年,這條文化學習與傳承之路仍沒有終點。他說:「只要我的生命還有氣息,這條路就沒有走完的一天。」

2021-06-21

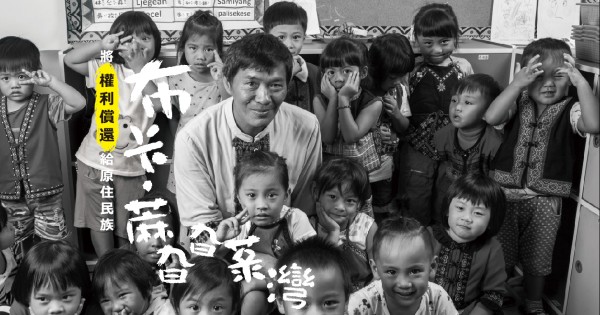

將權利償還給原住民族 布卡.蔴旮旮菉灣

文╱梁雯晶 照片提供╱黃子明

走過風靡雲蒸的原運年代,布卡.蔴旮旮菉灣從當年扶棺抗議的熱血青年,放下一切回到部落,擔任神職近20年。現今則是部落的族語推廣人員,帶領長輩、孩童重新說自己的語言,找回族群的文化與尊嚴。