2022-10-04

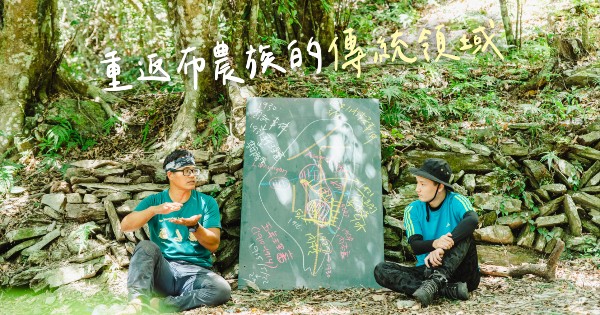

重返內本鹿的歷史廊道

文╱邱睦容 攝影╱林靜怡

大多數人對布農族的印象為「居住在深山」與「八部合音」,但布農族並不是渾然天成的高山民族,其起源地是濁水溪下游的Lamungan(今南投休息站附近)。傳說一場大洪水迫使祖先往高處的中央山脈和玉山山脈遷徙,布農族五大社群分散在山脈的幾條河流間;後因人口增長而持續遷移,向中央山脈以東的花蓮大分拉庫拉庫溪流域移動,接著再往南朝臺東卑南溪的支流新武呂溪前進;19世紀中葉,其中一支落腳高雄桃源區,而遷徙到最南邊的一支則抵達鹿野溪中上游的內本鹿。自此布農族人在內本鹿居住近半世紀,直到日本人來到臺灣而起了變化。......

2021-12-01

多元豐富的海洋知識體系 東海岸族群

文╱梁雯晶 插圖╱林家棟

婆娑之洋、美麗之島,臺灣原住民族不只達悟族擁有鮮明的海洋文化,阿美族、噶瑪蘭族、卑南族亦比鄰海岸而居,在其傳說故事、飲食歌舞中,皆可以看見與海洋密不可分的連結,並擁有獨特的「海祭」傳統。

2021-09-30

森林的守護者 陳美燕

文╱劉禮碩 攝影╱林靜怡

俗稱「巡山員」的森林護管員,掌管山林內大小事務,即使工作繁雜,來自臺北的阿美族人陳美燕仍每天保持熱情與動力,維護森林環境,因為他早已把花蓮這片土地視為自己的家。

2021-07-28

催生眾多金曲得主 角頭音樂

文╱陳怡如 照片提供╱角頭音樂

當外界對原住民歌手的印象,大多僅停留在「很會唱歌」,角頭音樂即發現更珍貴的族群文化。20幾年來,締造許多金曲獎佳績,也讓原住民音樂站上更大的舞臺。

2021-06-21

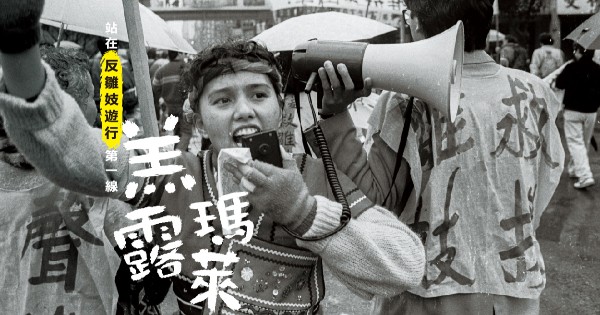

站在反雛妓遊行第一線 羔露.瑪萊

文╱陳怡如 攝影╱曾信耀 照片提供╱黃子明

33年前,在臺灣救援雛妓的指標性遊行中,羔露.瑪萊用阿美族語對身處黑暗巷弄中的姐妹們殷切呼喚。這場遊行後,雛妓問題獲得社會正視,促成政府修法保障兒少權益,少女悲歌終於畫下句點。

2020-11-30

原住民族女性的過去、現在與未來

文/Savungaz Valincinan 插圖/林家棟

數年前,在一場以布農族女性為主角的論壇上,一位男性發言時提到,他認為布農族男人的角色是保衛部落、狩獵讓一家大小能溫飽等,言談中帶著一些驕傲。接著,一位年長的女性耆老用極其溫柔又尖銳的口氣回應:「你不要以為男人是支撐起部落的唯一,當男人狩獵空手而回的時候仍有飯吃,那是因為女人顧好了家裡的田;當男人makavas(取敵人首級)的時候,是女人在後面補刀和拿人頭。」

這段對話,讓人不禁對布農族被標示為「父系社會」這件事,開始有了質疑和反思。為何原住民族女性在不同的社會制度下的角色,在許多文獻資料裡都被隱身?是因為角色身分的不存在,抑或在傳統外部視角的詮釋中忽略了?

2020-09-15

外國人也會講撒奇萊雅語! 時刻沉浸於原住民族文化世界

文/趙心寧 圖/林靜怡 插圖/林家棟

2020年3月,花蓮市公所舉辦族語說故事競賽,竟然有一位外國人,說著一口流利的撒奇萊雅語,生動地講述一位年輕人追求未果的故事,首次參賽就獲得第三名的成績。於是,「花蓮有一位會講原住民語的外國人」的傳言,短時間即引起族語推廣領域的討論。

2020-06-16

ipipakatkat no pangaktoktowan o makakaday a iweywawalam no tao 祭儀文化展現部落知識體系

2020 Issue 28 發行人的話

原住民族祭儀是永續的智慧,透過祭儀建立通俗的生活準則,如同律法一般,確立文化行為的神聖性,同時表現出原住民族對祖靈信仰的尊崇。更重要的是,祭儀的文化內涵完整體現原住民族的生活哲學態度,包含生態、宗教和生活知識,是古老民族的知識體系核心。

o iweywawalam no yancomin am miamoamoon a tengen no tao, a pangozayan do kabedbedan a pimasaodan no tao, makma so makdeng a vakong no koka, a patozakan so iweywawalam no tao, a patoawan so kararalay no ineynapo no kakoa. neymakdeng na am, o pipeypangayan no ya mapo do iweywawalam a aktokto no tao ya, na pacizagoman no maoran no karatayan, panaralayan, pimeymasaodan, madaday ori ya , kakepkepan no pangaktoktowan no tao no kakoa.

...

2020-04-23

龍私廚 揉和義法料理找到回鄉的路

文/游苔 圖/謝東峻

龍私廚的招牌前菜「巧克力燒蝦」端上桌,以蒜頭爆炒蝦子再淋上特製的巧克力醬,鹹中帶甜、香中帶辣,既衝突又和諧的口感,讓這道菜成為老主顧每次回訪必點的菜餚。與一般餐廳不同的是,龍私廚的廚房有大片玻璃窗,一眼即能窺見主廚宋金龍與兩位助手的忙碌身影,而高懸在廚房牆上的一幅木框,帶點童稚感的筆跡寫著「堅持」兩個大字。

「一路上有很多人支持我的夢想,這是我堅持到現在的力量。」宋金龍的父母分別是卑南族與阿美族,他常笑稱自己為「美男族」,交好的友人都暱稱他為「龍哥」。宋金龍從臺北一間小咖啡館,到經營獨棟的義大利餐廳,再輾轉遷移至花蓮開設龍私廚,每一次遷徙,都離自己的故鄉臺東利嘉部落更近一點,更是多一些對原住民族身分的認同。