2020-11-30

男獵女織 無法突破的界限?

文╱梁雯晶 插圖/林家棟

傳統原住民族多以性別作為社會分工依據,男獵女織是最普遍的型態,男性負責需要體力勞動的狩獵、捕魚、砍柴等,女性則多以織布、耕田等持家工作為主。性別分工的結構,建構出族群特殊的性別禁忌,成為傳統社會倫理的一環。只是,隨著時代演變,現代的原住民「性別」真的是無法打破的界限嗎?

2020-09-15

培養年輕種子教師 72歲游仁貴搶救瀕危族語

文/陳怡如 圖/蔡宗昇

拉阿魯哇語為臺灣瀕危語言之一的原住民族語,因族群人口數稀少,語言文化幾近失傳,所幸在高齡72歲的游仁貴10多年來不懈地帶領與傳承下,拉阿魯哇語得以跨越世代鴻溝,慢慢看到復甦曙光、往前邁進。

2020-09-15

pu'kataunan sa parhaway a kushwit. 為部落注入活水的年輕力量

2020 Issue 29 編輯觀點

隨著返鄉的年輕人增多,部落也開始產生一股新的動力。年輕世代和其他族群、社會接觸,彼此交流碰撞,再將新觀念、新思維帶回部落;在部落探討議題時,就能出現新的做法。年輕人帶來的這股新活水,扮演著推動部落前進的角色。...

2020-04-23

急速消失的達悟族飲食文化 蘭嶼餐桌上的芋頭已不復見

文/游苔 圖/曾信耀

中午12點,蘭嶼椰油國小的鐘聲響起,孩子們依序走出教室,在走廊上排隊盛裝營養午餐。餐車上有炒飯、三色豆炒蛋、青江菜與一鍋蘿蔔湯,沒有海洋民族習慣吃的魚,亦不見蘭嶼的傳統主食──芋頭。

蘭嶼全島共有4所國民小學,營養午餐由位在臺東的中央廚房統一備料,並請貨船每週兩次運送物資來此。午飯時間,我們到一年級教室做簡單的調查,向15位孩子詢問:「你們有沒有吃過芋頭?」

每個人都點點頭,回說媽媽或阿嬤會煮,顯然芋頭對他們而言並不是陌生的食物。不過,第二個問題「你喜歡吃炒飯還是吃芋頭?」,答案可就沒這麼一致。

有的孩子想了很久,靦腆地答:「都可以。」有的毫不猶豫地說:「炒飯!」有的則說:「我最喜歡吃薯條」。嘰嘰喳喳的回覆,卻沒有聽見「喜歡吃芋頭」的答案。這一幕好似電影《只有大海知道》的場景:達悟族的小男孩對著阿嬤生氣地說道:「為什麼別人都可以吃排骨飯,你卻一直叫我吃芋頭?」

2019-11-16

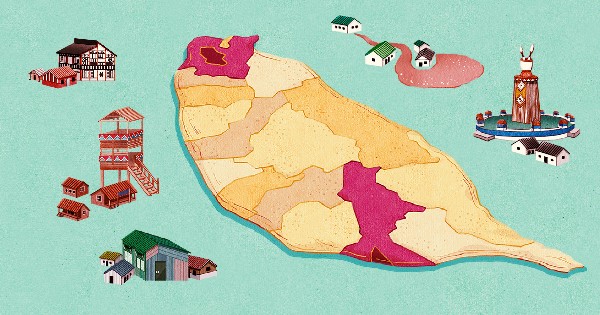

噶瑪蘭與凱達格蘭 北部平埔族群

插畫/林家棟

原居於蘭陽平原上的噶瑪蘭族,在漢民族大舉入侵後,多數遷移至花東海岸,經常被誤認為是阿美族中的一支。如今,噶瑪蘭族是政府官方承認的第十一族原住民族,但對噶瑪蘭人而言,他們還沒真正找回自己的名字。