2019-11-16

第一個(╳正名╳)復名的平埔族群 噶瑪蘭族

文/Uki Bauki 圖/Uki Bauki提供 插圖/林家棟

「噶瑪蘭族」的族群名稱,雖在2002年隨著族群復名後,納入《原住民族基本法》第二條第一項的用詞定義,但是只針對原本有原住民身分的噶瑪蘭族人,也就是在1956登記及1963年前補登記的族人。大部分日據時期戶口名簿中註記「熟番」的噶瑪蘭族後裔,也就是被分類為「平埔族群」的人,至今依然沒有原住民身分,並未真正「復名」。

2022-12-05

非典型都青 從一次次搬遷建立認同感

文╱邱睦容 攝影╱黃建彬

穿梭在部落與都市的成長經驗如何形塑你的認同?

以部落來說,我住過布農族、賽德克族部落,不過待最久的是鄒族和布農族混居的久美部落。...

2022-08-16

做部落觀光有好多學問

文╱邱睦容 攝影╱黃建彬

之前來過司馬庫斯嗎?對司馬庫斯的想像是什麼?

我沒有來過司馬庫斯,但有去過對面的鎮西堡。我曾經在公視的節目看過這裡的共營制,當時覺得這種凝聚力很棒,其實我們部落這幾年落也想做民宿和觀光產業,就有人提過這個制度。...

2022-06-23

賽夏人怎麼看阿美陶?

文╱邱睦容 攝影╱林靜怡

是什麼樣的契機,讓你決定返鄉學習文化?

在2014年我大學三年級,第一次回部落參加paSta'ay,真的是一記當頭棒喝。當天6點開始歌舞,我一個人坐在祭場旁的觀光客休息區,身上帶著奶奶留給我的族服,但我完全不敢把族服拿出來穿。我知道下去跳舞要穿族服,但問題在於我連如何下去跳舞都不曉得,我只敢和觀光客坐在一起,看著大家跳舞,因為我覺得配不上這身族服。當時我自問:「我真的可以成為賽夏族嗎?」...

2021-09-30

山林領路的勇者 布農卡里布灣企業社

文╱陳怡如 攝影╱黃建彬 照片提供╱布農卡里布灣登山隊

有一群人肩負沉重行囊,在奇險的山林路徑,步履艱辛地往上攀爬。他們是許多山友完成登山夢的推手,也是協助山林修繕和學術研究的無名英雄,他們有個正式名稱「高山協作員」,但外界多喚他們為「背工」。

2021-07-28

閱歷人間的吟遊詩人 達卡鬧

文╱梁雯晶 照片提供╱好的創藝工作室

從在街頭運動為原住民族權利奔走吶喊,到現在回歸「人」的自我詰問,達卡鬧的音樂之路走得激揚又灑脫。他不羈地說:「我創作、我歌唱,不是為了商業利益或聽眾的支持,對我而言,音樂就是生活。」

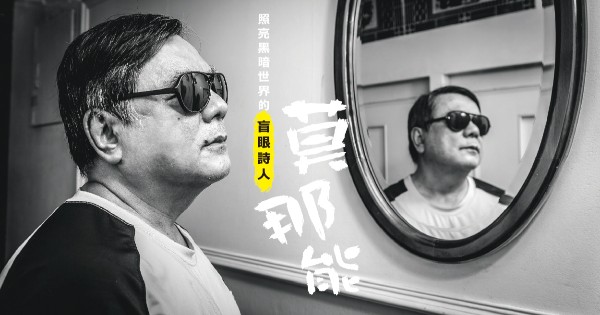

2021-06-21

照亮黑暗世界的盲眼詩人 莫那能

文╱陳怡如 攝影╱黃建彬 照片提供╱黃子明

儘管雙目全盲,莫那能對原住民的弱勢處境,卻看得比誰都清楚。他用詩歌直指議題核心,參與成立原權會、擔任部落工作隊召集人,走過風起雲湧的原運年代。現在,他仍在為原住民發聲。