2019-09-23

mapasnava Bunun saikin 插畫結合族語 學習當個布農人

文/凃心怡 圖/蔡宗昇

從小在沒有母語的環境下長大,面對原生語言的流失,部落青年能做些什麼?來自布農族的年輕女孩Umav告訴自己:「不如就用我最擅長的事情,結合我不熟悉的事吧!」

2019-09-14

一步一步 踏10之路

2019 Issue 23 發行人的話

今年適逢財團法人原住民族文化事業基金會成立10周年,10年來原文會見證許多族人返鄉尋根的重要時刻。10年前,原文會領照時遭逢八八風災,許多族人看到家鄉受創嚴重,萌生回家念頭,促成1980年代原住民族社會運動後,第二波的返鄉潮。而近幾年,族群意識逐漸成形,身邊越來越多年輕族人洄游部落,極有......

2019-08-28

一堂家庭料理課 找回食物的記憶

文╱梁雯晶 圖╱蔡宗昇

沒有舒適的空調,也沒有精準的量杯器具,鐵皮搭成的院子就是料理教室。小農餐桌在部落開設家庭料理課,邀請你進到田間,了解食材、土地還有人的故事。

2022-12-06

玩味巴宰族的傳統日常

文╱郭柏均 攝影╱黃建彬

潘英傑的家族土地因久未使用,又歷經1959年八七水災,山林滿目瘡痍,在他2000年返鄉時這裡是一片草木叢生的祕林。起初,潘英傑只是想要回到山林居住,過上幽靜的日子,雖然從未學過景觀設計,但為了打造宜居環境,仍費盡心思思忖這片土地的用途與功能。返鄉不久,潘英傑與愛蘭地區的巴宰族人熟識,進而開始學習巴宰語言與文化,他也將這片山林地修築為「巴宰原鄉」,要在這裡留下巴宰族群的故事與痕跡。

2022-10-05

排灣族女孩穿搭不簡單

文╱邱睦容 攝影╱黃建彬

服飾與族群身處的地理環境、交易行為、社會制度息息相關。排灣族原始服飾是以構樹敲成樹皮衣,或是打獵而來的獸皮衣;在織布技術發展後,圖紋成為身分階級的象徵,配戴的飾品也都具有特殊涵義。

2022-08-16

織女 用一生在經緯間實踐文化

文╱郭柏均 攝影╱黃建彬 插畫╱林家棟

當代社會以高織機、成衣廠等機械化生產方式製造衣物產品,我們只在乎穿搭品味、美觀及可看性,感受不到一絲一線的溫度,衣服不過是一副裝飾性的空殼。但是在傳統社會,優秀的織女需要長時間養成,藉由織布淬鍊出品格與能力,從中型塑族群文化和家族認同。從苧麻種植到織布,每一件織女織出的布匹、服飾,都留住了時間,也保住了文化。

在都市長大的Pisuy,選擇找回泰雅族織布的核心精神,從向太魯閣族的織女拜師,到走上泰雅織布文化復振的路上,Pisuy足履實地熟悉這塊土地,透過雙手捻織出祖先的智慧。

2022-06-24

備好工具,要去潮間帶尋寶啦!

文╱郭柏均 攝影╱林靜怡

要吃飯,必須先做餐具;要去潮間帶採集,就得先編籃子!為了下午的採集行程,郭佩萱先在家屋用印度鞭藤製作籃子,下午就能裝入採集到的螺類、貝類。只是編籃子講求手感,這對「能動不能靜」的郭佩萱可是一大挑戰。...

2021-12-02

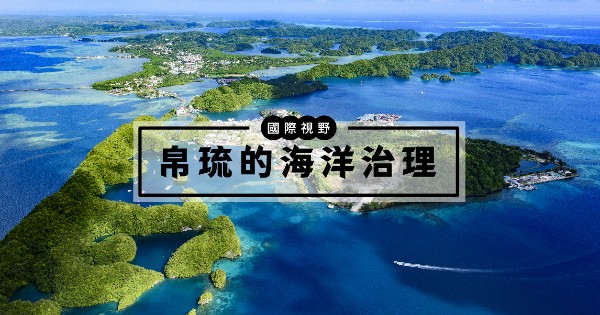

國際視野 帛琉的海洋治理

文╱陳玉苹 照片提供╱陳玉苹、達志影像

帛琉的海洋環境在密克羅尼西亞(Micronesia)島群擁有最多元的珊瑚礁動物相,也是波里尼西亞(Polynesia)至密克羅尼西亞國際生態多樣性的熱點,肩負全球物種存續的使命。

2021-10-01

原住民族文化再現 部落參與博物館的實踐與反思

文、照片提供╱盧梅芬(國立臺灣史前文化博物館副研究員)

近二十幾年,臺灣出現兩波計畫性且受矚目的原住民參與博物館行動。第一波為1995年起,順益台灣原住民博物館(簡稱順益館)推出的「與部落結合」特展系列,以及2000年初國立臺灣史前文化博物館(簡稱史前館)的「來自部落的聲音」,這些行動皆聚焦於詮釋權。

第二波為2007年原住民族委員會提出「地方原住民族文物(化)館活化計畫」項下的「大館帶小館」子計畫,受到矚目的展覽型態主要為史前館強調的「共同策展」,以及國立臺灣博物館(簡稱臺博館)的「文物回娘家」,兩者皆注重社區培力、賦權(empowerment)、合作及對話。

另外還涉及文物返還議題,如2003年太巴塱部落青年代表,拜訪中央研究院民族學研究所博物館,希望取回祖靈屋的木雕柱,以重建祖屋,學者胡台麗藉此機會拍攝紀錄片《讓靈魂回家》。2014年底,國立臺灣大學人類學博物館館長胡家瑜與館員到屏東縣泰武鄉佳平部落,詢問族人能否將佳平舊社Zingrur(金祿勒)部落領袖家的藏品四面木雕祖靈柱申請為國寶;2015年,該館與佳平部落舉辦國寶文物婚禮。從上述各種協商可見,文物展示已逐漸超越「還vs.不還」或「掠奪、盜竊者vs.被掠奪者」等二元思考。

2021-07-31

物件看現在 原住民音樂正在成為主流!

文╱郭柏均 插畫╱林家棟、達志影像

1990年代後期,臺灣獨立音樂發展蒸蒸日上,獨立樂團與音樂創作迅速增加,玩樂團、參加比賽、在各種音樂祭活動表演,成為許多年輕人的日常與目標。擁有獨特生命經驗與文化涵養的原住民青年,發揮自小培養的深厚唱功及對音樂的熱情,以獨樹一幟的音樂風格,翻轉大眾對原住民族的想像。

2021-06-22

投身花蓮反卜蜂行動 花蓮中區青年小組

文╱陳怡如 攝影╱法蘭克

因為6座養雞場的興建計畫,花蓮發起近年來規模最大的環保抗爭行動。太巴塱部落青年從叔叔、哥哥們身上學到,年輕人要挺身而出,成為部落的圍牆,替族人擋下一切紛擾。

2020-12-01

陳念琴 我從來不把自己當女生 有能力就去打

文/陳怡如 圖/謝慕郁

「有能力就去做,男女只是與生俱來的性別。在比賽時,你要用什麼心態,那是你的決定。」

在陽剛味十足的拳擊世界,陳念琴曾是隊上唯一的女生,13歲時離開家鄉,孤身到臺灣學拳。陳念琴挺過言語挑釁、奧運失利,也從來不畏性別限制,與力道更大、出拳更快的男選手練習對打。十年的蛻變,陳念琴將以王者之姿再戰奧運舞台。