2021-07-31

國際視野 淺談藍調音樂

文╱陳俊斌(國立臺北藝術大學音樂學研究所教授) 插圖╱林家棟

藍調音樂是非裔美國人創造的重要樂種,不僅影響爵士樂和搖滾樂等樂種的發展,甚至從臺灣原住民歌手的作品,也能看到藍調音樂的痕跡,像是胡德夫的《大武山藍調》、達卡鬧的「拋棄式藍調」風格。藍調音樂通常帶著憂鬱,這樣的音樂是如何形成的呢?它和非洲文化以及非裔美國人的歷史經驗又有什麼關聯呢?

2021-06-22

物件看現在 年輕人在街頭上幹了什麼啊?

文╱郭柏均

2014年的太陽花學運,是繼1990年野百合運動後,臺灣最大規模的抗爭運動。這場抗議行動,除了展現學生、青年的影響力,也代表社群媒體和網路科技在凝聚社運人際網絡及推展論述上,扮演極重要的角色。當智慧型手機問世、臉書平臺興起,人人都是自媒體的時代降臨,年輕人搞社會運動的行動模式,每一步都讓你料想不到!

2020-12-01

Muakayi Ladan 被祖靈選中的全臺灣最年輕巫師

文/游苔 圖/林靜怡

「我想要傳承,我不想讓祖先留給我的一切,在無知中放手消失。」

在部隊中,Muakayi Ladan是穿著迷彩服的軍人;回到部落換上傳統服裝,他則是傳達神靈話語的巫師(pulingau)。他今年剛滿十九歲,卻肩負著部落生活與文化傳承的重責大任。

2020-09-16

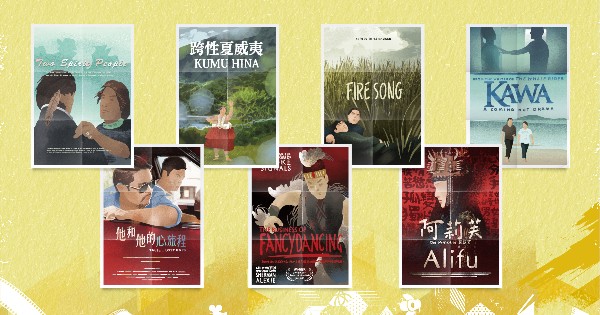

在性別二元定義之外 影像裡的原住民酷兒

文/賴柔蒨 插圖/James Lee

臺灣是亞洲對多元性別最為友善的國家,但整體而言,原住民社會的性別意識仍偏向二元概念。在西方國家,原住民擁有酷兒性別的傳統,卻受強勢的白人價值觀取代,而原住民酷兒更經常面臨承擔族群傳統與活出真實自我的兩難。透過7部影像介紹,我們跨越時空、國界,看見全球原住民酷兒的共通處境。

2022-12-06

我們還在!繼續活出巴宰的故事

文╱郭柏均 攝影╱黃建彬

不論是清朝時期的「熟番」,或是日本殖民時期的平埔族群,都因為生活環境太過於親近主流漢人社會,導致社會大眾忘記或刻意忽視平埔族群的特別。在當今跨族群混居的生活中,巴宰族人仍在埔里愛蘭地區守護著自己的文化。

2022-10-05

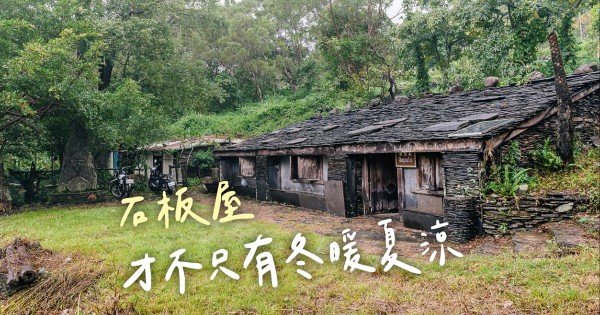

石板屋才不只有冬暖夏涼

文╱邱睦容 攝影╱黃建彬

對許多觀光客而言,石板屋從外觀看不過是一間矮平房,且多數人都會有「裡面一定很涼爽」的基本印象。和族人實際在裡頭生活過後,便會明白石板屋處處是文化,片片皆智慧。

2022-08-16

從土地長出來的泰雅家屋

文╱郭柏均 攝影╱黃建彬

「為什麼我跟武塔不一樣?」Wilang曾經帶著困惑長大,直到大學開始查文獻、舊社踏查,跟著長輩走回Haga Paris,認識到自己的根後,決定重新讓Haga Paris被看見。

Wilang與Pisuy付出心力拜訪部落耆老、翻遍典籍資料,在2016年於家族土地上搭起一幢泰雅家屋。兩人細心呵護這片土地,灌溉愛與養分,讓泰雅文化在這片山腳扎根、向外結果。

2022-06-24

想吃自己採 路邊野菜攤挖寶去

文╱郭柏均 攝影╱林靜怡

阿美族是「吃草的民族」,許多田野路間的野草都是阿美族人的生態寶藏、桌上餚饌;更有一說是「阿美族愛吃苦」,因為多數野菜帶有苦、澀的味道。這些野菜常見的料理手法是入湯,再加點調味用的野菜或蛋白質,即是營養豐富的一餐。跟著陳豪毅巡視家屋周遭,一邊認識野菜,一邊準備等會兒火鍋的食材吧!

...

2021-07-31

國家vs.部落 淺談私有古物的提報/指定與原住民族文化資產工作

文╱Drangadrang Kaljuvucing 潘顯羊

在2020年一次偶然的訪談,無意間聽到地方政府/團體開始著手私人古物指定的調查工作,該地區已有相關單位與人力從事文物普查,對文物狀況有相當程度的掌握,故希望透過指定私人古物,讓鄉內的文物具有文資身分,獲得更高等級的保存;若獲得文資身分,該地區將申請適切的溫溼度控管典藏櫃,以提供族人保存文物之用。

然而,訪談中有許多指定申請的細節,仍有待釐清。像是推動者(同時是在地族人)與族人一方面欲讓物件獲得良好的保存,另一方面又希望物件的生命能夠在所有權者的生活中延續,而形成兩難的處境。以下擷取數段訪談的對話,進一步說明此兩難的處境。

2021-06-22

國家vs.部落 原住民族的轉型正義該何去何從?

文╱yapasuoyngu akuyana 陳旻園(台灣原住民族政策協會理事長)

要想解決長期存在的問題,我們必須先誠實地面對問題的根源,也就是歷史造成的迫害與不平等。我相信,唯有正視歷史傷痛,才能讓原住民族被壓抑的歷史觀點,有機會成為臺灣人民不分族群共享的歷史記憶,然後帶來真正的和解與轉型正義。並且在這樣的基礎上,一起追求臺灣的未來。

總統候選人蔡英文(原住民族政策發表談話,2015/8/1)

一個族群的成功,很有可能是建立在其他族群的苦難之上。除非我們不宣稱自己是一個公義的國家,否則這一段歷史必須要正視,真相必須說出來。然後,最重要的,政府必須為這段過去真誠反省,這就是我今天站在這裡的原因。

總統蔡英文(代表政府向原住民族道歉文,2016/8/1)

2018-11-04

揭開邦聯時代的神密面紗

2018 Issue 21 發行人的話

倘若歷史真的是像一張「無接縫的大網」,如何才是它的最佳分割方式?倘若結構皆出於史家手筆,抑或至少有部分原本即存於事件之間?歷史能上溯至何世?