2019-09-23

樹林高中原住民藝能專班 在都市校園學習文化樂趣

文/游念秀 圖/謝小明

問起學生最喜歡哪一門課?新北市樹林高中原住民藝能專班3年級的同學們,熱烈地舉手發言:「族服課!」「樂舞課!」即使在暑假期間還到學校參加暑期輔導,這群孩子們卻一點也不厭倦,你一言、我一語,教室裡充滿開心而熱烈的氣氛。

2022-12-05

部落生活經驗比對 觀察從不停歇

文╱邱睦容 攝影╱黃建彬

認識文化過程,老師談了很多遷移歷史,也請你分享布農的故事?

布農族神話傳說認為我們發源地是玉山,當初有5個兄弟分頭遷移......

2022-10-04

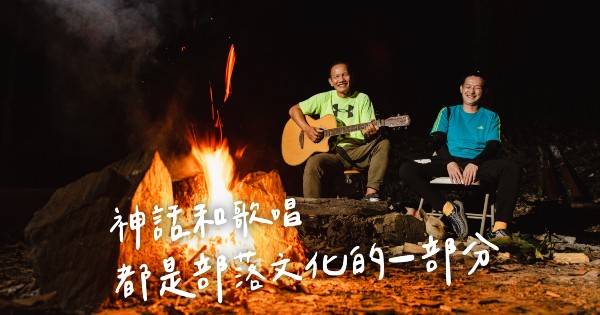

神話和歌唱都是部落文化的一部分

文╱邱睦容 攝影╱林靜怡

今天聽了布農族的神話,你有聽過太魯閣族的傳說嗎?

像今天提到的射日傳說,我們太魯閣族也有。我分享一個sisil傳說,sisil是繡眼畫眉......

2022-08-16

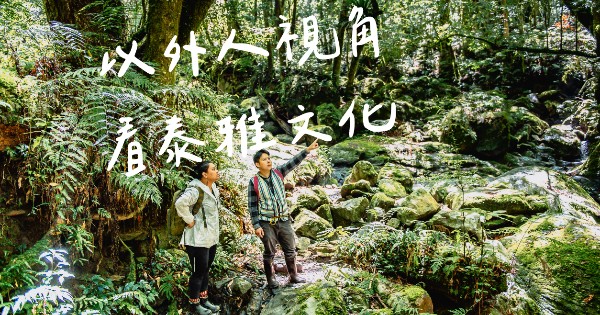

以外人視角看泰雅文化

文╱邱睦容 攝影╱黃建彬

今天走神木步道的感覺,會聯想到過去在部落的經驗嗎?

有啊,在走上坡的時候,身體記憶就會有點回想起來,小時候在部落走路也是一直上坡、下坡,感覺很相似。尤其今天步道前段和我的部落滿像的,只是竹林沒有這麼茂密,小時候沒有東西玩,我們都會到處走,拔樹枝、拔草、撿石頭丟一丟、鬧著玩。這讓我想到一件事,我們部落的房子是一層一層蓋在山坡上,所以走在上層可以接到下層人家的屋頂。有一次看到一間屋子比較荒涼,我們以為沒人住、發現祕密基地,還呼朋引伴叫大家來玩,在屋頂上跳來跳去,結果一回家就被罵了,因為那戶有來問是誰的孩子在別人家屋頂上面跳。...

2022-06-23

以陶破冰 拉近跨族群、跨文化的距離

文╱邱睦容 攝影╱林靜怡

這兩天製作不同陶器有什麼樣的觀察與心得?

最大的差異是今天學習用手捏出凹槽的技法,昨天做祭杯是分別製作一片陶板和一塊底座,再慢慢塑形,但今天是從一顆土團慢慢挖洞,可以讓陶器的狀態更挺。這種用手捏出凹槽的方式看似簡單,但「濕度」和「溫度」的掌控就非常重要。過程中我一直因為陶土裂開而有點慌張,我在想有可能是濕度不夠;另一個重點是溫度,因為表面不斷與空氣接觸,容易造成表面先乾、內裡還是濕的,所以外表會頻頻出現裂痕。為了讓內外乾燥的速度一致,就要把陶器捧在手心,用手的溫度蒸發內裡的水分。最後是「休息」的概念,捏陶不是一氣呵成,陶器必須經過適當的靜置,底部才會堅固,有了穩固的基礎,才能將陶壁往上塑型。...

2021-12-01

物件看歷史 在水裡我們不開玩笑!

文╱郭柏均 插畫╱林家棟

原住民族傳統文化看似式微,但現在獵人日常性的出門打獵,也仍會帶瓶米酒祭拜祖靈,告知祖靈我們將在這裡找食物。文化即生活,族人的生活態度,在在展現對文化的重視。

2021-09-30

生態知識解密 植物怎麼那麼有用!

文╱郭柏均 插圖╱林家棟

長年與自然環境共生,原住民族發展出一套生態智慧,不論是面對氣候變化、動物習性或植物利用等方面,皆有相應的山林知識與之共存。尤其昔日物資並不如現代社會豐饒,植物資源的應用便在先民生活中發揮重要功能,舉凡食、衣、住、醫療、信仰等,都可發現植物無所不在。

2021-07-28

物件看歷史 原住民的聲音從哪裡來?

文╱郭柏均 插畫╱林家棟、達志影像

臺灣社會普遍有原住民愛唱歌、會唱歌的印象與觀念,而原住民和音樂之所以如此親近,是由於過去缺乏文字系統,關於生老病死、食衣住行等生活知識與訊息,皆透過口耳相傳,各族群也因而發展出獨特的聲音表達形式與音樂文化。而這些聲音是從哪裡來?又怎麼受到大眾注目的呢?

2021-06-22

物件看歷史 原住民族運動是怎麼出現的?

文╱郭柏均 插圖╱林家棟、James Lee、達志影像

「還我土地」、「還『原住民』生存」、「不要叫我『番仔』!」、「不是同情,而是正視原住民之情」,從1980年代原住民族運動的口號,可以看出當時的訴求僅僅是要求政府及社會重視族群基本人權。有別於現代數位科技的多元與便捷,來看看40年前的原運前輩,是如何組織人群、發展社會運動的吧!

2020-11-30

女窩 我們先是生而為人 才是女人

文╱梁雯晶 圖/女窩提供、曾信耀

「我想要找回女性的世界觀,讓女人重新做回自己。」

從事原住民婦女運動近三十年的歲月,無論是創辦女窩、開設皮雕工藝班、文化成長班、婦女培力、耕種Usuru女人的田……皆是阿布娪.卡阿斐依亞那試圖讓女性找回真正「自己」的方式。

2020-09-16

現代部落生物觀察 排灣青年的生態速寫

文/游念秀 插圖/林家棟

來自屏東縣三地門鄉的排灣族青年Vuluk Pavavaljung,從小就對昆蟲極感興趣,升大學時也如願選填上最喜歡的昆蟲系。他結合自身生物學專業及在部落居住的生活經驗,將他對部落動植物的觀察分享在臉書粉絲專頁《原生週記》。