2021-09-30

物件看歷史 近山生活不容易!

文╱郭柏均 插圖╱林家棟

近年來,民眾越來越喜愛親近自然,露營遂成為現代的流行風潮,經常可見人人帶著大包小包的裝備,上山體驗與自然為伍的樂趣。但真正與自然共處,不需要借助外來的工具,一切生活所需都蘊藏在山林之中,一起來尋找前人留下的大祕寶吧!

2021-07-29

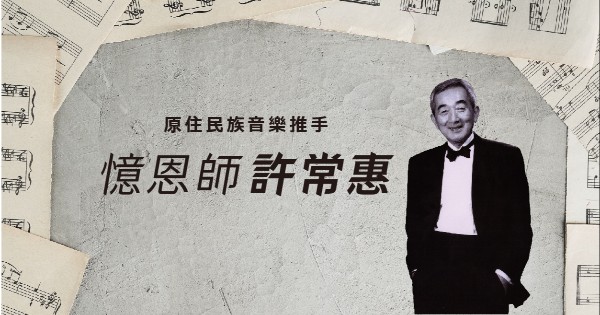

原住民族音樂推手 憶恩師許常惠

文╱巴奈母路Panay Mulu(國立東華大學族群關係與文化學系副教授)

恩師許常惠是在2001年1月1日凌晨去世,今年恰巧過了20年。

升大學時,我從花蓮隻身到臺北,在當時國立臺灣師範大學音樂學系菁英薈萃的班級裡,我仍然懵懵懂懂、跌跌撞撞,只暗自決定畢業後要回花蓮教音樂,一時還找不到人生的定位。到了大學三年級參與許常惠老師的課程,他知道我是班上唯一的原住民學生,對我充滿好奇與期待。...

2020-12-01

巴奈.母路 打破軀殼框架 用靈魂穿梭聖與俗

文/陳怡如 圖/林靜怡

「我們終於知道我們是女人,我們可以很完全在世界上兼顧聖和俗的場域,那種感覺很過癮!」

成長於原住民備受歧視的年代,巴奈.母路曾是不說母語、努力擺脫原住民身份的阿美族人。但30年的樂舞田野調查,讓他開始擁抱自己的文化,並從部落祭師身上學到用靈觀看待一切事物。

2020-09-16

跨越國界的愛 異文化婚姻的幸福

插圖/林家棟

相較於1950、1960年代前的族群隔離狀態,現在跨族群婚姻處處可見。而不同族群的兩方通婚,不論是兩人家庭或是跨世代的相處,也產生許多磨合、學習與妥協。

長年在海上漂泊的愛爾蘭水手,因為一封書信,而與想逃離部落領袖接班人壓力的排灣族公主相遇。兩人有著相似的文化背景與族群歷史,在異鄉漂泊後決定一同回到臺灣,扛下家族的責任,也一起面對部落的考驗。

從小缺乏家庭關愛的賽德克女孩,在繁華的臺北結識同樣熱愛跳舞的牙買加裔男孩。即使文化與語言截然不同,他們倚賴對舞蹈與音樂的熱情,以及彼此的愛與包容,消弭文化差異的藩籬,組成幸福的3人小家庭。

國與國距離、文化與文化的差別,不會削弱愛的能力。包容與接納彼此的不同、融合兩人的生活與文化,是婚姻長久的秘訣。

2020-06-17

鄒漢新人重現久違古禮

文/陳怡如 圖/林名遠提供

在2017年5月,阿里山樂野部落洋溢著一片喜氣。這天,是鄒族青年Pasuya和漢人林名遠的大婚之日,他們身穿傳統服飾,循著古禮備好豬肉、美酒和米糕,盛情款待親友,重現近代難能可見的鄒族傳統婚禮。

鄒族受外來文化影響程度深,加上許多族人屬於教會信仰,多數皆採用西方教會形式成婚,部落已有數十年不見傳統婚禮儀式。信奉天主教的Pasuya,原先也預計在教會結婚,但因女方以傳統閩南儀式訂婚,林名遠的父母便提議,不如結婚也用鄒族傳統方式進行,「我的父母有這樣的想法,我覺得超棒的!」林名遠開心地說。

2020-04-23

阮志軍 以當代思維重新創作傳統服飾

文/梁雯晶 圖/曾信耀

不同於一般人對於原住民服裝設計師的印象,阮志軍的身上,找不到一絲原住民的圖飾點綴。「我從以前到現在都沒有穿過族服,可能還是會覺得彆扭吧?」阮志軍思考後微微地說道。

也許是因為自幼的生活環境與傳統部落文化相隔太遠,即使他現今以設計傳統服飾為業,也花費許多心力研究排灣族服飾圖紋演變脈絡,但對於阮志軍來說,穿上族服或是自己設計的傳統服飾,仍存有某些矛盾。

2019-11-28

ya makovot do onowned ko a nakenakem 懷持夢想 回到心中的家

2019 Issue 26 發行人的話

ko rana nimownay a ya omnakenakem sia do onowned ko , so ka pikala ko so ngongyod a macingosongoso no vazay no tao do Pongso aka no kabedbedan a vazay no yancomin . no kasanensi ko pa do daygako am, nimacilovot ko a macingosongoso no makahahango a kosozi do Pongso, ka ji da nimapakasan so kosozi do Pongso, nimaciminda no kanonang na,a ka ji ko rana nimivatvatekan do daygako, ji nimionownay, a kangay ko mivazay do dipoing, aka do tizibi no yacomin, siciaikoa ya am, ko vayo pa ya da nibnek a panirsiringen do yanbongay.

一直以來,我都在心裡規劃著一幅工作藍圖,我想找一個可以替蘭嶼說話、可以替整個原住民做事的工作......如今接下原文會第三任董事長一職,可謂任重而道遠。

2019-11-20

紛雜而生猛的馬卡道Makatao

文/陳以箴 圖/陳以箴提供

分布在屏東的原住民族,除了大家熟知的排灣族、魯凱族,其實還有現今被歸類於平埔族群的馬卡道族。他們其實是一支——外在的族群分類經過多次變動、內在的族群文化也相當複雜多樣的人群集合。

2019-10-18

外牆極限工程人員楊有霖 垂吊樓宇之間的蜘蛛人

文/游念秀 圖/楊有霖提供、翁挺耀

在高聳的大樓,楊有霖神色自若地自頂樓女兒牆翻身而出,縱身垂降而下,全身只有兩根繩子與屋頂的支撐點相連。......這不是電影特效,而是楊有霖的工作日常,他是外牆極限工程人員,也是俗稱的「蜘蛛人」。

2019-09-23

原住民族加分政策 加了就能回到家嗎?

文/Muni Druluan 温馨 圖/James Lee

政府為什麼要幫原住民加分? 過去整套原住民教育政策,是否會讓原住民直覺否定自身的文化與認同?它靜靜躺在意識最深層之處:「加分讓我討厭自己原住民的身份,政府憑什麼替我決定要不要加分?我能力又不比別人差!」

2019-08-28

即使遙遠艱辛 也要踏上這條漫漫回家之路

文/梁雯晶 圖/奧崴尼.卡勒盛提供

「家在那裡,路再怎麼不好走,還是要回去。」 即使年過70,提起舊好茶,奧崴尼.卡勒盛(Auvini.Kadreseng)清明的雙眼依然目光熠熠,朗健的聲音中多了溫柔與懷念。位在北大武山上雲霧繚繞之處的古茶布安(Kucapungane),不僅是他兒時成長之地,更是祖先為後代子孫揀選的家園─......