2021-06-18

原住民青年的發聲平臺 原住民族青年陣線

文╱陳怡如 攝影╱黃建彬 照片提供╱原住民族青年陣線

凝聚年輕力量的原住民族青年陣線(簡稱原青陣),匯集大學到35歲上下的原住民青年,以沒有框架且彈性極大的組織型態,讓人人在這裡自由尋求夥伴、放大發聲能量,成為串聯原住民青年的重要平臺。

2020-12-01

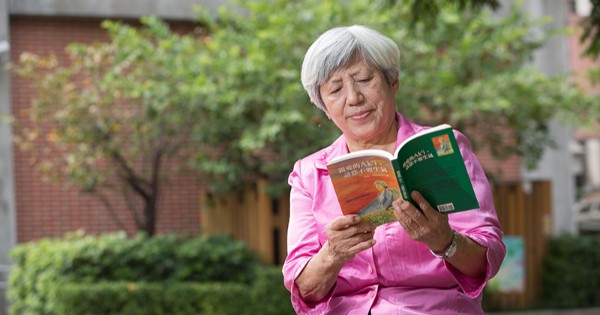

伐依絲.牟固那那 文學創作是思鄉的鄒族女人最好的出口

文/游苔 圖/林夏

「我寫部落大小事,好的、壞的我都寫,以後有人想知道部落的歷史,就能有依據可循。」

文學作家伐依絲.牟固那那,原先只是定居北部、思鄉情緒無處抒發的家庭主婦,但他堅持不懈地書寫,將記憶中的部落生活精煉成文學瑰寶,也彌補了動盪大時代下,原住民常民歷史記憶空缺的遺憾。

2020-09-16

雷鬼文化譜出異國戀曲 婚姻雙人舞的不二秘訣

文/游苔 插圖/林家棟

賽德克族與客家混血的女孩RubyRed,靠著對舞蹈的熱情走過慘澹的青少年時期,也因為舞蹈覓得一段跨國姻緣。他與來自美國的牙買加裔丈夫Chado Grant,齊心推廣雷鬼文化,以同理的心態深入了解對方的生活文化,化解跨國婚姻最難解的文化差異難題。

2019-11-20

歷劫後重生的大武壠Taivoan

文/陳以箴 圖/陳以箴提供

若要說臺灣有哪個被稱為平埔族群最為矛盾的,就非大武壠族莫屬了。大武壠族人目前主要分布在高雄山區的甲仙、杉林、六龜、內門等地,比許多山地原住民現居的部落海拔位置都還要高。

2019-10-18

那羅香草 泰雅山泉滋養香草 用香氣療癒世界

文/粘秀菊 圖/黃建彬

走過雲霧飄緲的幽靜山林,很難想像在深山裡的泰雅族部落,藏著一座香草王國。從育種、種植,到蒸餾製作純露,那羅部落全不假他人之手;由於品質良好,就連芳療大本營的歐美國家,也要向那羅部落採購原料。

2019-10-17

給魚吃不如教如何釣魚

2019 Issue 25 編輯觀點

《原住民族工作權保障法》,開宗明義即是為了保障原住民族的就業工作權,制定相關的施行細則,無非是協助及輔導原住民就業及經營事業。雖有法律的保障,但在過去30年,原住民的工作及就業狀況,似乎也一直是受到關注的議題。一個國家的進步與否,端看這個國家的人權為重要指標,尤其對少數族群權益的保障。

2019-09-23

師大原住民研究社傳承24年 都市原住民青年的第二個家

文/趙心寧 圖/臺灣師範大學原住民研究社提供

「第一名是師範大學原住民研究社!」當評審宣布北區大專學生原住民族族語歌唱大賽團體組第一名是地主師大隊時,身著族服的年輕人感動地相擁歡呼。在五光十色的臺北市,臺灣師範大學小禮堂聚集著上百位原住民學生,即使北部的冬季陰冷多雨,室內卻因為洋溢著熱情而不覺得寒冷;幾乎十六族的原住民族學生......

2019-08-28

回到舊部落 找尋昔日家的記憶

文/陳怡如 圖/東布青提供、吳東峻

在臺灣「最美公路」的南橫尾端,依傍著中央山脈的臺東縣海端鄉,在300多年前,曾是布農族聚落的原鄉。即使因日據時期的集團移住政策影響,舊部落在1930年代後漸漸無人使用,但在海端層疊環抱的山頭上,至今仍留存許多舊部落的身影。

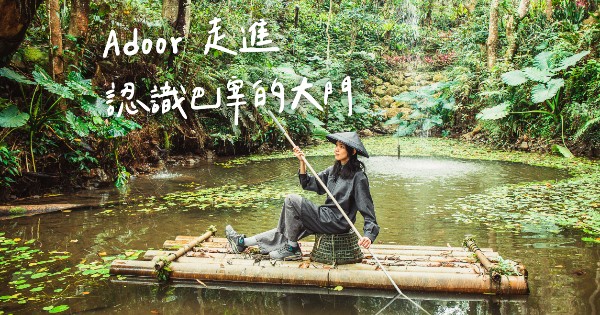

2022-12-05

Adoor 走進認識巴宰的大門

文╱郭柏均 攝影╱黃建彬

在臺北成長過程,我的國小同學、過去打工的同事是原住民,這個身分他們如果不開口說,其實我也不會知道。而近年自身關注議題轉為國家之生成後,為了探詢傳統領域議題,開始接觸凱道上的原住民族倡議團體,也把其中事件畫成短篇,刊登在漫畫雜誌《CCC創作集》。......

2022-10-05

猜猜我是哪一族?我是王彙筑!

文╱邱睦容 攝影╱黃建彬

作為一個在嘉南平原生活的小孩,小時候對原住民族僅有來自教科書和九族文化村、三地門觀光這層基本的認識。 上高中後,身邊開始有原住民的好朋友,隨著所學越深,對原住民有更多了解,但或許是受限於都市生活,對原住民仍保有「唱歌很好聽、很會運動、五官深邃」等刻板印象。......